Cultura

Sbagliato dedicare una via a Ferdinando II di Borbone.

Pubblicato su “Calabria Ora” del 14 Luglio 2013

Leggo della intenzione del Comune di Montalto Uffugo di voler dedicare, su proposta della delegazione locale dell’Associazione Nazionale Neoborbonica, una strada a Ferdinando II di Borbone.

La proposta mi sembra discutibile, non tanto per la volontà espressa di ricordare nella toponomastica di un Comune una dinastia che ha avuto certamente grande importanza nella storia italiana e segnatamente del Mezzogiorno, ma per la scelta proprio di uno dei suoi esponenti più discussi e sul quale il giudizio degli storici è, abbastanza largamente, negativo.

Ferdinando II, checché ne dica certa vulgata storiografica piuttosto recente, alimentata da un minoritario sentimento che definirei da “leghismo rovesciato” che tende a negare il valore storico del Risorgimento italiano, non fu certamente un buon governante per il popolo meridionale, anzi.

Se nella prima fase del suo trentennale regno sembrò voler introdurre processi di modernizzazione e di dinamismo, il suo viscerale antigiacobinismo, la tendenza personale alla sospettosità e all’egocentrismo (unita anche ad una religiosità a tratti irrazionale e supersitiziosa) lo portò a compiere scelte che chiusero il regno alle innovazioni politiche, economiche e sociali che invece stavano cambiando dovunque la società italiana ed europea.

Rimase prigioniero di una visione reazionaria, asfittica, figlia degli equilibri assolutamente precari scaturiti dal Congresso di Vienna dopo la fine dell’età napoleonica che si era illuso di riportare indietro per decreto le lancette della storia.

Affermare che il Regno delle Due Sicilie fosse una sorta di paese del Bengodi, un’epoca felice dal punto di vista economico e sociale, significa dire una straordinaria bugia. Il popolo meridionale sotto Ferdinando II viveva, nella sua stragrande maggioranza, di un’agricoltura appena superiore alla sussistenza.

Le promesse di risoluzione del secolare problema della terra fatte proprio dai predecessori di Ferdinando, non solo non avevano avuto alcuna risposta ma, nella maggioranza dei casi, avevano semplicemente legittimato decenni e decenni di usurpazioni di terre demaniali destinate agli usi civici delle diverse comunità calabresi, da parte di una classe di nuovi “baroni” che erano stati gli unici beneficiari delle leggi di eversione dalla feudalità varate sotto l’occupazione francese.

E’ pur vero che dopo l’Unità molti di questi problemi rimasero aperti (la questione della terra sarà risolta solo dopo la seconda guerra mondiale) ma le loro radici erano profondamente intrecciate alla storia di un Mezzogiorno che, a prescindere dai suoi governanti, viveva una condizione di profonda marginalità economica e sociale.

Anche certa mitologia su un presunto sviluppo industriale del Sud “bloccato” dai cattivi piemontesi va fortemente ridimensionata: se è vero che alcuni centri industriali come quello vibonese furono chiusi dopo l’Unità perché incapaci di reggere la concorrenza con gli stabilimenti di altre parti del paese, la loro importanza non va esagerata perché si trattava di impianti molto modesti in un contesto economico in cui lo Stato, per scelta politica, continuava a basare quasi esclusivamente la sua economia sull’agricoltura e l’esportazione di alcuni prodotti di eccellenza (olio, vino, agrumi) e all’importazione di prodotti industriali finiti soprattutto dalla Gran Bretagna.

Il Regno delle Due Sicilie aveva un livello di tassazione piuttosto basso che gravava comunque in grande misura sulla parte più povera della popolazione attraverso balzelli piuttosto odiosi, come quello sul sale, elemento fondamentale per la conservazione alimentare e quindi particolarmente odiato soprattutto dalla popolazione contadina. Nello stesso tempo aveva una spesa pubblica praticamente inesistente.

Gli unici investimenti andavano alla marina mercantile e militare (e all’esercito in generale, che si basava essenzialmente su alcuni reparti mercenari), rinunciando alla costruzione di una rete ferroviaria efficiente e all’estensione della viabilità ordinaria.

La Calabria praticamente non aveva strade (se si esclude la consolare Campotenese-Villa San Giovanni ammodernata dai francesi e tracciata sulla millenaria Via Popilia) così che per portare merci da Paola a Rossano si preferiva mandarle per nave attraverso lo Stretto.

Negli stessi anni in cui in tutta Europa e anche in alcuni stati italiani si varavano leggi sulla istruzione elementare obbligatoria nel Regno delle Due Sicilie i livelli di analfabetismo toccavano e superavano il 90 % della popolazione.

Per mantenere il consenso soprattutto nei ceti popolari della città di Napoli si procedeva, di tanto in tanto, alla distribuzione di pane e generi alimentari o a qualche festa in cui il re amava mostrarsi come paterno e generoso benefattore.

Dall’altro lato ogni forma di dissenso, soprattutto nei ceti intellettuali (che Ferdinando definiva “pennaiuoli”), veniva punito con la galera, i lavori forzati, la forca e le fucilazioni.

Che dire poi di un re che, dopo essere stato costretto a concedere la Costituzione (gennaio 1848), non esitò a far bombardare Napoli, la sua capitale, e a sciogliere il Parlamento eletto con la forza delle armi (maggio 1848) ?

Un re superstizioso e antimoderno, incapace di accogliere critiche e osservazioni e quindi inevitabilmente circondato da adulatori e inetti, comunque incapaci di dirgli la verità.

Fu questa sua sospettosità, unita ad una forte dosa di superstiziosa sfiducia nei medici, che lo portò alla morte per una banale infezione inguinale.

Non è un caso che il sistema che si era fino ad allora retto sulla sua comunque forte personalità, su una autocrazia incapace di riformarsi e di aprirsi, crollerà in pochi mesi per via di una iniziativa militare che, sia pure improvvisata, era dotata di un capo militarmente e politicamente determinato come Garibaldi.

Dedicare quindi una strada a Re Bomba (l’”affettuoso” nomignolo con il quale Ferdinando fu apostrofato dopo i fatti del 1848) mi sembra, quindi, una idea sbagliata.

Se si vuole invece onorare la memoria di una dinastia un altro dovrebbe essere il re a cui dedicare una strada: Carlo III che, nella prima metà del ‘700 seppe fare del Regno di Napoli uno stato importante nell’Europa del tempo, il primo a modernizzarsi e a dotarsi di una burocrazia basata sul merito e non più sui vecchi privilegi aristocratici.

Uno stato avanzato sul piano politico e culturale, capace di legarsi, sul piano internazionale, alle spinte innovative provenienti da altre nazioni europee. Una politica che i successori di Carlo III, l’intelligente ma ignorante e indolente Ferdinando IV (poi Ferdinando I delle Due Sicilie), l’incolore Francesco I e il nostro Ferdinando II, non seppero o non vollero portare avanti.

Preferirono non comprendere il vento della storia sviluppatosi dopo la rivoluzione francese che andava nella direzione opposta a quella da loro scelta.

Invece di puntare a diventare una moderna monarchia liberale e costituzionale si rinchiusero in un antigiacobinismo inconcludente e reazionario insieme a paesi come la Russia degli zar e dei servi della gleba.

La storia non si fa con i se, ma probabilmente, per il peso territoriale e demografico che il Regno delle Due Sicilie aveva nell’Italia ottocentesca, l’Unità avrebbero potuta farla i Borbone e non i Savoia che fino al 1848 non erano stati meno reazionari di loro, anzi. E forse anche per colpa della loro miopia politica, il Sud d’Italia perse un’altra delle sue occasioni storiche.

PDF DELL’ARTICOLO

Articolo su Ferdinando II pdf Calabria Ora del 14 luglio 2013

Egitto, la via stretta e lunga per la democrazia tra autoritarismo e integralismo islamico…

Diciamoci la verità, ciò che è successo in Egitto non è certamente un fatto normale per una democrazia normale. Un Presidente regolarmente eletto è stato deposto e messo agli arresti dalle forze armate che hanno sospeso la Costituzione e nominato un governo provvisorio in seguito ad una serie di manifestazioni di massa nei centri più importanti di quel paese.

Questa semplice cronaca dei fatti ci dà la misura di come il rapporto tra democrazia e cittadini nel mondo arabo (e islamico in generale) resti un problema in gran parte aperto.

Questo quadro ci viene confermato anche dalla vicenda della Turchia, paese islamico ma non arabo, dove il governo del Presidente Erdogan non riesce a fronteggiare una forte protesta di piazza cheda mesi ne contesta la politica giudicata, in generale, troppo filoislamica e in contrasto con la tradizione laica del Paese fondato da Ataturk.

Entrambe le proteste, pur se sviluppatesi in contesti economici e sociali ben diversi, pongono al centro la questione della modernizzazione dei propri paesi e l’insofferenza per una politica che, in forme differenti, cerca di utilizzare come instrumentum regni la questione religiosa.

Non deve quindi sorprendere che le folle delle piazze egiziane oggi inneggino alle forze armate, le stesse che avevano sostenuto per lunghi anni Mubarak (dai tempi di Nasser in Egitto i governanti vengono dai ranghi dell’esercito) deponendolo sempre in seguito alle pressioni della piazza quando questi era diventato indifendibile e favorendo lo svolgimento di elezioni che avevano dato la maggioranza ad un esponente di uno dei più antichi partiti egiziani, quello dei Fratelli Musulmani (fondato nel 1928), una formazione islamico-integralista con ramificazioni in tutto il mondo arabo.

I Fratelli Musulmani erano stati costretti alla clandestinità da Nasser e una delle sue correnti più estremiste fu risucchiata in pratiche terroristiche, arrivando persino ad assassinare nel 1981 il Presidente Sadat. Durante il governo Mubarak ne fu consentita la vita legale e la partecipazione alle elezioni (assai poco democratiche, in verità) in coalizioni con altre forze dell’opposizione ufficiale al regime.

La fine del regime di Mubarak insieme a quello di altri paesi del mondo arabo, passando per la sanguinosa guerra civile ancora in corso in Siria, hanno messo in evidenza il nodo gordiano della situazione politica e sociale della sponda sud del Mediterraneo.

Da una parte c’è una società civile, soprattutto giovani, che sono insofferenti sia ai vecchi regimi autoritari e corrotti che pure avevano garantito nel bene e nel male la modernizzazione di quei paesi, sia nei confronti di quelle forze politiche espressione del tradizionale fondamentalismo islamico che pure continua (è bene non dimenticarlo) ad avere caratteri di massa in quelle società.

In Egitto questi giovani oggi applaudono alle forze armate che, forse con un certo opportunismo, hanno inteso sostenere le loro rivendicazioni.

I giovani di quell’area sembrano aver compreso la direzione giusta ma devono fare i conti sia con un vecchio mondo autoritario e corrotto che cerca di riciclarsi sotto altre forme, sia con gli estremismi integralisti che usano la religione islamica come strumento di lotta politica e per l’affermazione di nuove forme di dominio e sopraffazione.

La strada per la democrazia è dunque ancora lunga e stretta e tuttavia non si può fare a meno di auspicare che venga percorsa fino in fondo.

Cinquecento anni da Il Principe di Machiavelli e scoprire che da esso poco si è imparato finora…

Tra il luglio e il novembre del 1513 Niccolò Machavelli, diplomatico repubblicano ormai estromesso dalla vita politica di Firenze dal ritorno dei Medici, scrisse Il Principe.

Quello che sarebbe diventata l’opera fondamentale della politica moderna fu scritto di getto da un uomo politicamente tagliato fuori dalle vicende storiche del suo tempo.

Un’opera di cui spesso si è discusso senza leggerla, soprattutto per stigmatizzarla, per la nota affermazione de “il fine giustifica i mezzi” che, tra l’altro Machiavelli non ha mai pronunciato.

Lo stesso termine “machiavellismo” è diventato sinonimo di opportunismo politico.

Nulla di più distante dal pensiero del Nostro, il quale, se rimprovero può essergli mosso, è solo quello di essere uomo di crudo realismo e di lettore attento del suo tempo.

Machiavelli non ci dice che il fine giustifica i mezzi ma rileva semplicemente che l’agire politico non può essere subordinato ad un sistema di valori esterno alla politica stessa che si presenta nient’altro che come una scienza umana retta, appunto, da iuxta propria principia, come diceva il suo contemporaneo Bernardino Telesio.

Certo al tempo di Machiavelli la politica si esprimeva attraverso l’agire concreto di re e principi i quali, pur proclamandosi cristianissimi e cattolicissimi, praticavano nell’agire politico ogni nefandezza pur di mantenere il proprio potere ed accrescere la potenza dei propri stati.

Il diplomatico fiorentino, che con quella politica era venuto a contatto guardandola da vicino, si limita a fornire un quadro realistico di essa, individuando modelli di comportamento e interrogandosi sulla natura del potere, sulle azioni che un principe accorto deve intraprendere per mantenere il suo principato, sul modo come comportarsi nei confronti dei sudditi, su come evitare i rovesci della “fortuna”, cioè quella serie di fattori contingenti, diremmo oggi, che spesso condizionano lo sviluppo della politica nella storia.

Al fondo c’è un forte pessimismo sulla natura umana, giudicata di in sé né buona né cattiva anche se il buon governante deve partire dal presupposto che l’uomo spesso è portato più al male che al bene nel suo agire quotidiano.

L’ideale politico di Machiavelli resta però la repubblica, in particolare la repubblica romana, in cui i cittadini sono sottoposti alla legge e dove il governo è della legge non dei singoli. Ma la realtà del suo tempo era ben diversa e drammatica.

In questo Machiavelli non è dissimile da Tommaso Moro che, di fronte alla crudele realtà della politica del suo tempo (che alla fine lo ucciderà) disegna un ideale di stato con la sua Utopia (o come il nostro Campanella con la Città del Sole).

In assenza di un sistema statale in cui la legge prevalga sull’arbitrio anche dello stesso principe (si farà una rivoluzione in Francia due secoli dopo proprio per affermare questo principio) Machiavelli esamina la politica per quella che è e cerca di fare in modo che l’agire dei governanti sia almeno retto da principi di buon senso e dalla necessità di fare il bene dei propri sudditi.

Siamo ancora lontani da Max Weber e dalla sua “etica della responsabilità”, ma il principio moderno per cui la politica non si riduca al solo esercizio e mantenimento del potere ma si ponga come strumento in grado di dirigere le cose umane per soddisfare esigenze collettive mi sembra già enunciato.

In questo senso l’agire politico non può essere sottoposto a nessuna visione ideologica, di qualsiasi segno sia (religiosa, etnica, politica, ecc..) ma seguire regole proprie che trovano la loro ragione nella responsabilità verso il bene comune e collettivo dei cittadini.

Quando la politica comincia a rispondere a dimensioni ideologiche esterne ad essa i danni per la collettività sono sempre terribili e provocano orrori.

Spiace rilevare che la lezione machiavelliana (e di tutti coloro che l’hanno seguito) sia ancora oggi disconosciuta.

Purtroppo assistiamo da una parte allo spettacolo di una politica che, di frequente, persegue solo l’opportunistico mantenimento di un potere fine a se stesso, dall’altra la solita ed ideologica denuncia moralistica che non solo è incapace di compiere un’analisi realistica dei problemi sociali e della maniera con la quale è possibile dare ad essi risposte concrete, ma che spesso non fa altro che spianare la strada a nuovi e più forti opportunismi politico-ideologici non di rado peggiori di quelli contro i quali si era levata.

Una politica che sia in grado di leggere la realtà, interpretarla e governarla senza farsi condizionare da chiacchiere ideologiche e che sia in grado di dirigere davvero le cose umane senza rincorrere le farfalle sotto l’arco di Tito resta, soprattutto in Italia, ancora un’utopia.

Il Movimento 5 stelle è ormai come la Fattoria degli Animali di Orwell.

Forse non è chiaro ai più quello che sta succedendo nel Movimento di Grillo.

Se si caccia una senatrice dal movimento per la sola colpa di avere criticato il “Capo” non ci troviamo soltanto di fronte ad un problema di garanzie di democrazie interna.

Siamo all’essenza dello stalinismo, quello che George Orwell denunciò nella Fattoria degli Animali.

A seguire il dibattito interno dei grillini ci sembra di rivedere i personaggi del racconto orwelliano.

Grillo è Napoleon, il verro che “voleva avere sempre ragione”.

Vito Crimi e la Lombardi e tanti altri che non fanno che ripetere il Verbo del Capo, sono come il maiale Clarinetto, il propagandista che prende per i fondelli gli animali raccontandogli fandonie a cui non crede neppure lui.

Le pecore che ripetono gli slogan sono i presunti iscritti della rete, dove non si fa che ripetere ossessivamente la volontà del Capo, per zittire i dubbiosi e per smentire tutti coloro che pongono dubbi sul fatto che della rivoluzione annunciata ai quattro venti non si intravede neppure l’ombra.

Mancano ancora i cani, che nel racconto orwelliano rappresentavano la polizia e la NKVD, ma penso che Casaleggio si stia attrezzando anche in questo senso, magari dotando di qualche arma i responsabili della comunicazione messi a tutela dei gruppi parlamentari contro i cattivi giornalisti, che so, un laser che secchi la lingua del deputato nello stesso istante in cui si trova nel raggio di almeno 10 metri da un microfono !!!

Mai nella storia della politica italiana ci siamo trovati di fronte ad uno schema simile, incapace persino di cogliere il senso del ridicolo che questi episodi suscitano.

Per Grillo, come si è capito, vale la democrazia dell’articolo quinto, chi ha la mano ha vinto.

Per chi lo ha seguito in buona fede resta il dilemma se essere come l’asino Benjamin, l’unico animale ad aver conservato il proprio senso critico nel generale conformismo, o come il povero Gondrano, il cavallo stakanovista sincero sostenitore di una rivoluzione e che alla fine della sua vita invece di premiarne la devozione, lo manderà al macello per trasformarlo in colla.

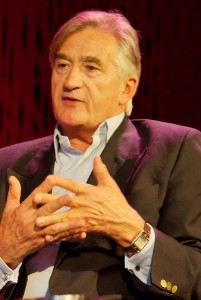

La seconda guerra mondiale secondo Antony Beevor

Ci sono libri che meritano di essere letti anche quando parlano di argomenti sui quali si crede sia stato detto e scritto tutto ciò che c’era da dire e da scrivere.

Il prezioso volume di Antony Beevor, La seconda guerra mondiale. I sei anni che hanno cambiato la storia, edito da Rizzoli e uscito da poche settimane nelle librerie italiane, rappresenta un testo decisamente significativo, per la ricchezza della documentazione anche inedita che lo sorregge e per la leggerezza della scrittura che mantiene viva l’attenzione del lettore anche quando racconta particolari militari complessi.

Antony Beevor si conferma con quest’ultimo lavoro, uno dei migliori storici militari contemporanei, confermandosi scrittore capace di parlare ad un vasto pubblico di vicende storiche e militari anche complesse. Ricordo qui due suoi lavori assai interessanti come La guerra civile spagnola e Stalingrado che lo avevano fatto conoscere al pubblico internazionale.

Questa sua ultima fatica riesce a dare un quadro d’insieme di un fatto che sconvolse la vita di milioni di persone in praticamente tutte le latitudini del pianeta.

Beevor ci racconta la guerra dei grandi, di Churchill, di Stalin, di Roosvelt, di Hitler e Mussolini, ma anche quella degli oscuri ufficiali e soldati semplici proiettati sui fronti di guerra attraverso un sapiente innesto di documenti ufficiali e di diaristica.

La guerra ci appare così come il dramma collettivo e individuale di una umanità intera, uomini trascinati nei campi di battaglia, donne, bambini e anziani sterminati nei lager o nelle città bombardate, la tragedia degli stupri e persino del cannibalismo.

Scrive Beevor: “nessun altro periodo della storia offre una fonte di materiale tanto ricca per lo studio di dilemmi, tragedie individuali e collettive, corruzione del potere politico, ipocrisia ideologica, egocentrismo dei comandanti, tradimento, caparbietà, abnegazione, atti di incredibile sadismo e di imprevedibile compassione” (p. 988).

Non rappresentano così vezzi letterari i due episodi narrati dall’autore in premessa e a conclusione del suo lavoro.

La storia di un coscritto coreano, reclutato a forza dai giapponesi nel 1938, catturato dall’Armata Rossa nell’unica battaglia prima della guerra tra russi e nipponici (Khalkhin-Gol, in Mongolia 1939) e mandato in un campo di lavoro, arruolato ancora una volta dai sovietici nel 1942 per resistere all’invasione tedesca, catturato dai tedeschi nella battaglia di Char’kov in Ucraina e costretto a combattere contro gli americani che sbarcavano in Normandia nel 1944. Prigioniero in Gran Bretagna si trasferì dopo la fine della guerra negli USA per morirvi nell’Illinois nel 1992. Ma anche la storia di una donna, moglie di un agricoltore tedesco, che si era innamorata di un prigioniero francese assegnato alla loro fattoria in Germania con il quale aveva avuto una relazione. Alla fine della guerra aveva deciso di seguirlo in Francia nei treni che riportavano in patria i deportati in Germania, finendo però arrestata a Parigi.

Due storie diverse che rappresentano chiaramente il dramma degli uomini e delle donne semplici rispetto alle “soverchianti forze storiche” che ne cambiarono il destino.

Un libro straordinario dunque, di cui consiglio la lettura. Unico neo un Ciano definito “cognato” di Mussolini, forse un errore di traduzione che però nulla toglie a questo importante affresco di un periodo che ha davvero cambiato la storia del mondo.

Anche sul web libertà è libertà per gli altri.

La scorsa settimana si è tenuto a Cosenza un interessante convegno che ha fatto il punto sulla cosiddetta “minaccia cibernetica e il diritto alla privacy” promosso dall’ordine degli ingegneri di Cosenza e dalla Fondazione Mediterranea per l’ingegneria.

Al tavolo dei relatori personalità assai diverse, dal politico ai tecnici fino al rappresentante delle forze dell’ordine e della sicurezza. Sono infatti intervenuti l’ing. Alessandro Astorino (Consigliere Ordine Ingegneri Cosenza), l’on. Enza Bruno Bossio (Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni – Camera dei Deputati), il Gen. C.A. Giorgio Cornacchione (Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri), l’ing. Angelo Valsecchi (Consigliere Nazionale Ordine Ingegneri d’Italia), il dott. Stefano Zireddu (Director Global Security e Cyber Crime Investigations Italy, American Express), il dott. Raffaele Barberio, Direttore di Key4biz, il Gen. Luigi Ramponi, Presidente del CESTUDIS.

Non sfugge a nessuno che la straordinaria espansione della Rete quale strumento di informazione e comunicazione pone tutta una serie di problemi assai rilevanti sia sul piano della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici che ormai regolano praticamente ogni momento della nostra vita quotidiana, sia sul piano del rispetto della privacy di milioni di persone.

La polemica nata negli USA contro il Presidente Obama sulla intercettazione e catalogazione dei dati riguardanti milioni di cittadini americani all’interno di un programma di lotta al terrorismo internazionale ne è, sostanzialmente, la prova più evidente.

L’on. Bruno Bossio, nel corso del suo intervento, ha messo in evidenza come la Rete non sia altro che “uno specchio del mondo in cui viviamo, ne riflette gli slanci (vedi primavera araba) ma anche le miserie. La Rete si presenta come un’estensione delle relazioni sociali, con profondissime potenzialità elaborative mai conosciute nella storia dell’umanità. Non è un mondo parallelo, ma un’estensione del mondo relazionale e informazionale della nostra società; rappresenta sicuramente il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto”.

Io credo che ciò sia la prima grande questione che dobbiamo tenere presente: l’umanità oggi ha uno strumento straordinario nelle sue mani per esercitare il proprio diritto alla libera espressione del proprio pensiero e all’acquisizione di informazioni sempre più dettagliate e recenti. Nello stesso tempo l’umanità, per la prima volta nella sua storia, può “sentirsi” finalmente una pur nelle sue enormi differenze, percepirsi come un unico organismo sociale e culturale.

Internet però è un mezzo, non il fine. E’ uno spazio pubblico, non un altro cosmo che vive di vita propria, una realtà virtuale da contrapporre a quella reale.

La Rete può migliorare la nostra qualità della vita ma, nello stesso tempo, restringere i nostri spazi di libertà a seconda dell’uso che se ne fa.

Torna quindi prepotente un tema antico, quello sui limiti della libertà individuale in una società, soprattutto quando questa società diventa sempre più complessa e interconnessa.

A nessuno può essere limitata la libertà di comunicare quello che vuole su Internet purché questa libertà non vada ad incidere sulle libertà di altri, soprattutto se questi ultimi sono più deboli e indifesi (si pensi solo al problema della tutela dei minori).

Da qui l’esigenza di regole e di strumenti di controllo che consentano l’esercizio della libertà di espressione da una parte e garantiscano i diritti individuali di ciascuno alla tutela della propria persona.

Scriveva Albert Camus: “La libertà senza limiti è il contrario della libertà. Solo i tiranni possono esercitare la libertà senza limiti; e, per esempio, Hitler era relativamente un uomo libero, l’unico d’altronde di tutto il suo impero. Ma se si vuole esercitare una vera libertà, non può essere esercitata unicamente nell’interesse dell’individuo che la esercita. La libertà ha sempre avuto come limite, è una vecchia storia, la libertà degli altri. (…). Una libertà che comportasse solo dei diritti non sarebbe una libertà, ma una tirannia. Se invece comporta dei diritti e dei doveri, è una libertà che ha un contenuto e che può essere vissuta. (…) La libertà con dei limiti è l’unica cosa che faccia vivere allo stesso tempo colui che la esercita e coloro a favore dei quali viene esercitata”. Camus scrisse queste parole all’interno del saggio Il futuro della civiltà europea quando Internet forse era ancora nei sogni dei suoi inventori, ma le sue parole sono di una attualità stringente.

Per non dover essere costretti, un giorno, a dover scegliere tra il Grande Fratello orwelliano di 1984 e la totale anarchia di un web in cui l’uomo e i suoi diritti vengono maciullati quotidianamente, credo che sia doveroso trovare le forme e gli strumenti per fare in modo che l’enorme spazio di libertà e democrazia che Internet ci offre possa essere messo davvero a disposizione di tutti nel rispetto di tutti.

LA LETTERA DELLA CALABRESE CHAOUQUI NON E’ RAZZISTA. E’ SOLO TRISTE.

Una brillante ragazza che lavora in una multinazionale, partita da un paesino della Calabria tanti anni fa oggi ottiene il posto d’onore con una sua lettera sulle pagine del “Corriere della Sera”, il più grande quotidiano d’Italia.

Francesca Chaouqui ci racconta di una Calabria barbara, matriarcale, in cui la discriminazione di genere e il femminicidio sono solo il frutto di una società arretrata, chiusa, in cui maschi e femmine vivono in una dimensione arcaica, con ruoli ben definiti.

Francesca Chaouqui è partita anni fa ed ha trovato, purtroppo come tanti, come troppi calabresi, solo fuori dalla sua terra le opportunità che cercava e che meritava.

Come tanti calabresi emigrati ha assorbito la concezione del mondo della città e della comunità che l’ha accolta ed ha cominciato a guardare alla sua terra prima con distacco poi, forse, anche con un po’ di implicito rancore.

La morte della povera Fabiana a Corigliano diventa così non l’ennesimo capitolo di una strage di donne che riguarda l’intero territorio nazionale, dalle Alpi alla Trinacria come si diceva un tempo, ma l’effetto di una specificità locale, regionale, il frutto di una società in cui si dice e si pratica il “citto tu ca si fimmina”.

Potremmo dire a questa ragazza che si sbaglia, che le donne calabresi sono tutt’altro da come le descrive.

Potremmo dirle che le donne calabresi non sono affatto subalterne, che spesso proprio da loro sono partite grandi lotte di emancipazione che hanno scosso e cambiato profondamente la loro terra e anche i loro uomini.

Potremmo insistere sul concetto che le donne vengono discriminate ed uccise a Brescia e a Busto Arsizio come a San Sosti o ad Avetrana.

Potremmo dirle che le sue parole odorano troppo di pregiudizi e generalizzazioni da bar dello sport, ma lei rimarrebbe dello stesso parere, fiera di essersi “salvata” dalla sorte che è convinta sia nel destino e nel DNA delle sfortunate sue conterranee rimaste a casa.

Francesca, infatti, come tanti emigrati, cerca solo conferme alle ragioni che la spinsero ad abbandonare la sua terra per bisogno o per scelta.

Perché per tanti come Francesca questa terra è più facile leggerla con gli occhi degli altri: è più facile ma anche molto più triste.

Fabrizio Barca e il “catoblepismo” calabrese

Pubblicato su “Calabria Ora” del 12 maggio 2013

Alzi la mano chi conosce il significato del termine “catoblepismo”.

No, non preoccupatevi, credo che in Italia siano davvero in pochi, senza l’ausilio di Santa Wikipedia, a sapere che questa parola tanto astrusa significa “circolo vizioso”, rapporto distorto fra due soggetti di cui uno chiamato a controllare e l’altro ad essere controllato.

L’ex ministro Fabrizio Barca, oggi nelle vesti di nuovo commentatore del PD nel PD (categoria assai affollata di questi tempi) l’ha usata per definire la relazione distorta che è intervenuta spesso nel rapporto tra partiti e Stato.

Parola difficile usata nel contesto di ragionamenti colti, quelli che di solito animano il discorrere di Fabrizio Barca. Eppure qualcuno deve avergli consigliato di parlare un tantino più potabile e, infatti, nella sua visita in Calabria l’ex ministro ha sviluppato discorsi molto più chiari.

Ha detto, per esempio, che la Calabria è stata “mal governata anche dal centrosinistra”. Poi si è espresso con nettezza quando ha chiesto retoricamente riferendosi all’allagamento degli scavi di Sibari “dov’era il PD ?”.

Tutto condivisibile il discorrere di Barca salvo che nell’aver trascurato uno dei “catoblepismi” calabresi. Infatti, nei cinque anni di governo del centrosinistra in Calabria per tre anni la delega ai beni culturali (quindi competente sul parco archeologico di Sibari) è stata tenuta da uno dei suoi punti di riferimento calabresi, insieme alla vicepresidenza della Giunta regionale.

Senza trascurare il fatto che la personalità in questione fa parte di una scuola di economisti e maitre à penser che da anni ha costituito il centro di elaborazione e per lunghi periodi di gestione e direzione politica della programmazione dei fondi europei in Calabria, scuola di cui l’eminente prof. Fabrizio Barca è capofila.

Allora forse un tantino di prudenza maggiore sarebbe stata necessaria perché se saranno pochi i calabresi che conoscono il significato di “catoblepismo” certamente tutti conoscono la vecchia pratica del predicar bene e razzolare male di cui è pervasa non solo la politica ma anche l’intellighenzia prestata alla politica. E forse Fabrizio Barca la prossima volta farà bene a cambiare esempi per sostenere la sua “mobilitazione cognitiva”.

ESSERE ALL’ALTEZZA DELLA…BASE

Perché una classe dirigente deve essere in grado di dirigere e non essere diretta.

Ricorre in questi giorni di animate discussioni il ricorso alle formule magiche: “ascoltare la base”, “rispettare la volontà della base”, ecc.. La base di cui si parla assume contorni mitologici, è una specie misteriosa, la personificazione dell’altrettanto mitica (e talvolta evocatrice di storici e feroci “terrori”) “volontà del popolo”.

La democrazia moderna, sin dalla sua nascita, ha dovuto fare i conti con la cosiddetta “volontà del popolo” che talvolta si esprimeva nei cangianti umori delle folle spesso agitate da spregiudicati demagoghi. Infatti, ogni volta che ci si è affidati agli umori incontrollati del cosiddetto “popolo”, i guai sono stati sempre assai grossi.

Si decise così di ricorrere alla democrazia rappresentativa: il popolo elegge col metodo “una testa un voto” i propri rappresentanti che ne interpretano la volontà collettiva pur dentro il principio di maggioranza.

Insomma, se riflettiamo bene il problema del rapporto tra rappresentante e rappresentati è l’essenza della democrazia e, se vogliamo, della politica stessa. La politica ha, come scopo essenziale, proprio quello di trasformare una volontà diffusa (e spesso confusa) in scelte, in governo. Il tutto nella consapevolezza che non sempre ciò che si urla in piazza corrisponde davvero alla volontà della maggioranza del popolo o, comunque, ai reali e concreti interessi della maggioranza del popolo.

Sta, dunque, al rappresentante essere all’altezza della base che lo ha eletto, avendo anche la capacità di saper spiegare e orientare, insomma, essere classe dirigente che, appunto, dirige.

Ciò che vale per gli stati, vale, ovviamente, anche per i partiti.

Faccio due esempi: dopo la guerra se Togliatti avesse ascoltato, sic et simpliciter, la base del PCI mai avrebbe concesso l’amnistia agli ex fascisti. Invece Togliatti fece proprio questo (magari anche esagerando in clemenza) perché la pacificazione serviva al Paese e al suo stesso partito per farlo diventare una forza di massa pienamente inserita in un sistema democratico maturo.

Ancora, negli anni ’70 nella base del PCI tanti guardavano al terrorismo se non con favore, con una certa comprensione, coniando il termine “compagni che sbagliano”. Per fortuna nel gruppo dirigente del PCI di allora non solo nessuno li ascoltò ma contro queste posizioni fu condotta una fortissima battaglia politica interna. Per fortuna della democrazia italiana completamente vinta.

Insomma, a me piacerebbe un partito con gruppi dirigenti in grado di fare i dirigenti e di essere all’altezza della propria base. E’ chiedere troppo ?

La blogger cubana Yoani Sanchez contestata a Perugia

Domenica scorsa la nota blogger cubana Yoani Sanchez era stata invitata a tenere una conferenza al Festival del giornalismo di Perugia. Proprio nel momento in cui stava per prendere la parola è stata rumorosamente contestata da una trentina di “castristi” italiani.

Che esistessero “castristi” in Italia mi giunge nuova. Non mi sorprende, però, l’intolleranza ideologica di certa parte della sinistra italiana, per fortuna elettoralmente e politicamente ormai assai marginale nel nostro Paese.

La giovane cubana che con grande sacrificio personale e non poche persecuzioni conduce la sua battaglia per la libertà di informazione nel suo Paese, ha espresso un commento che è stata come una lapide per i contestatori: “Anche noi a Cuba vorremmo protestare come hanno fatto loro. E’ bello vedere gente libera di manifestare e per questo li ringrazio. Le loro proteste rendono più alta la mia voce”.

La cosa più sorprendente è che questi “castristi” italiani si sono dimostrati anche più intolleranti di quelli originali, che comunque alla Sanchez hanno concesso un permesso per un ciclo di conferenze in Europa.

A Cuba sono stato anch’io, due volte. Del mito rivoluzionario di Fidel Castro e Che Guevara, sinceramente, ho ritrovato ben poco. Solo molta miseria, una popolazione comunque molto dignitosa e, nonostante tutto, allegra.

La stessa allegria con la quale dico ai “castristi” italiani: “una risata vi seppellirà”.