Cultura

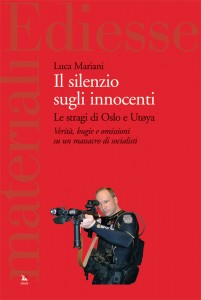

Il mio intervento di presentazione del libro di Luca Mariani Il silenzio sugli innocenti

Un uomo normale. Un ragazzone alto e biondo come ce ne sono tanti nella civilissima Norvegia.

Per anni si prepara meticolosamente, accumula denaro, acquista armi ed esplosivo mascherandosi dietro l’innocua attività di agricoltore.

Per anni studia, scrive, prende contatti con organizzazioni di estrema destra europea, assorbe e rielabora la cultura xenofoba e razzista di chi si oppone all’immigrazione, paventa l’islamizzazione dell’Europa e la scomparsa della civiltà occidentale.

Studia ed individua alleati potenziali e, soprattutto, i nemici, i socialisti norvegesi e, in generale, la sinistra europea.

Contro di loro Breivik, così si chiama quest’uomo, questo borghese piccolo piccolo, concepisce il suo piano micidiale e lucido: colpire le sedi del governo laburista norvegese e poi sterminare i giovani del partito laburistache stanno tenendo il loro rituale campo estiva un una isoletta dal nome suggestivo, Utøya.

Così il 22 luglio del 2011 Breivik si alza, si traveste da poliziotto e parte per posizionare il furgone imbottito di esplosivo nel centro di Oslo che provocherà la morte di otto persone e poi raggiunge Utøya dove, a sangue freddo, uccide 69 ragazzi e ragazze.

Luca Mariani descrive con nitidezza di ricostruzione e di particolari il gesto dell’uomo, il dramma della strage, le elaborazioni “politiche” che questi ha posto alla base del suo gesto.

Ma Luca Mariani ci parla anche della disinformazione su questo gesto che si sviluppa in tutta Europa che, alla notizia della strage, individua i responsabili nella Jihad islamica.

Per un giorno intero, fino a quando le autorità norvegesi non rendono note le generalità di Breivik e il suo movente, peraltro dichiarato con spavalderia, è tutto un susseguirsi di parole al vento e di incaute dichiarazioni che evocano lo spettro degli integralisti islamici che attaccano la civile e democratica Europa. E invece l’assassino, il mostro è figlio proprio di quella civiltà.

Breivik non è pazzo.

E’ un assassino politico lucido e freddo che ha voluto compiere un “atto di guerra” contro il partito laburista norvegese per tagliarlo alla radice sterminando la sua giovane generazione, la sua futura classe dirigente.

Breivik ha ragionato, in piccolo, come ragionava Adolf Hitler. Ha ucciso per dare compimento ad una politica colpendo avversari politici. Questa è la realtà.

Realtà sulla quale, denuncia ancora Mariani, è calato un silenzio imbarazzato e, a volte, opportunista.

Ma qui si apre la vera questione che questo libro pone: nella civile e democratica Europa, attraversata dalla più difficile crisi economica dal dopoguerra ad oggi, i semi dell’intolleranza, della xenofobia, del razzismo, in una parola sempre attuale del fascismo, sono tornati a germogliare e minacciano di svilupparsi vigorosamente.

In tutta Europa i partiti xenofobi, populisiti e ostili alla democrazia parlamentare proliferano e raggiungono percentuali ragguardevoli.

Anche in Norvegia e in generale in Scandinavia, culla delle socialdemocrazie più avanzate e di più antica tradizione.

Anche nella Francia, patria della democrazia, dove la Le Pen rischia di portare la sua formazione politica al primo posto dei partiti del suo paese. Senza parlare dell’Italia dove una formazione come la Lega ospita tranquillamente personaggi come Borghezio che definì i ragionamenti di Breivik condivisibili anche se il suo gesto “sbagliato”.

Ma al di là delle espressioni politiche che la destra estrema e comunque alcune formazioni populiste assumono in Europa, è nel profondo della nostra società che la paura del futuro, l’incertezza economica, il dramma della disoccupazione e il ritorno prepotente della povertà stanno risvegliando mostri che sembravano assopiti per sempre.

Breivik è la trasformazione del borghese piccolo piccolo (ricordate lo splendido film di Mario Monicelli ?) in un assassino.

Io credo che proprio su questo dobbiamo riflettere e deve riflettere soprattutto la sinistra.

Come sia possibile, in questa Europa, qui ed ora, inverare parole come solidarietà, accoglienza, integrazione, tolleranza e coniugarle con sicurezza e cambiamento.

Come sia possibile, in una parola, portare la società europea a ragionare, come seppe fare in altri importanti momenti della sua storia, su se stessa e sul suo futuro.

Una sinistra che non si limiti a rincorrere la destra sul terreno del populismo e della semplice riproduzione di ciò che la gente vuol sentirsi dire.

Perché questa è la funzione stessa della sinistra, il fondamento del socialismo.

Qualche anno fa Adriano Sofri scrisse un bellissimo volume dal titolo “Chi è il mio prossimo”.

Riflettendo sulla famosissima parabola evangelica Sofri invitava a riflettere sul significato di prossimo, di colui che riteniamo degno di essere amato.

Perché sono pochi coloro che riescono ad amare tutti, e ci si limita sentire vicini solo i più simili a sé, i suoi prossimi appunto.

La diversità, invece, suscita diffidenza, paura, ostilità.

Eppure il giudeo malmenato dai briganti e lasciato mezzo morto non è aiutato dai suoi compaesani e correligionari, ma da un samaritano, uno straniero, appartenente ad un popolo che i giudei disprezzavano.

La cristianità ha dunque introdotto il concetto di un amore, qui inteso nel senso ampio di empatia, inteso come la capacità di sentire pienamente entro di sé i mali del mondo per risolverli, per dare giustizia.

Un concetto che, se ci riflettete bene, motiva la stessa idea di sinistra.

La sinistra, infatti, essenzialmente lotta contro il pericolo che le diversità, naturali in una società, si cristallizzino fino a diventare diseguaglianze e, quindi, ingiustizie.

Accettare le diseguaglianze come inevitabili o, peggio, utilizzarle per legittimare l’egoismo economico, sociale, culturale o religioso è invece tipico della destra.

La sinistra, dunque, deve essere in grado di porsi la domanda: chi è il mio prossimo, chi è colui che bussa alla porta di casa lacero, affamato, perseguitato e di come può aiutarlo, senza chiedersi se è bianco, nero, musulmano o cristiano, ricco o povero.

La sinistra deve essere capace di solidarietà anche se nella sua stessa casa molti guardano a coloro che bussano con diffidenza e paura, deve saper spiegare a questi perché non bisogna avere né diffidenza né paura, che quell’uomo lacero può portare bene e non male.

La destra, invece, quella porta si limita a chiuderla proclamando la propria libertà di farlo.

Quei ragazzi ad Utøya sono morti perché credevano in un mondo migliore, credevano al loro prossimo.

Chi li ha uccisi li accusava di voler aprire le porte che per lui dovevano restare chiuse.

Si sentiva, Breivik, come un cavaliere templare, l’eroe che combatteva contro gli infedeli e traditori cristiani che minacciano di invadere l’Europa.

Ma come gli ha detto uno dei ragazzi scampati alla strage Breivik non è un eroe, ma di eroi delle idee contrarie alla sue, ne ha creati tanti. Su questi eroi innocenti è bene, dunque, che la cappa del silenzio, finalmente, si alzi.

IL VIDEO DELL’INIZIATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=EZBnl2ESxdU&feature=youtu.be

Domenica 27 ottobre presentazione del libro di Luca Mariani Il silenzio sugli innocenti.

Domenica 27 ottobre alle ore 10.30 presso il Caffè Letterario in Piazza Matteotti a Cosenza, nell’ambito della Festa democratica, ho l’onore di partecipare alla presentazione del bel libro di Luca Mariani, Il silenzio sugli innocenti.

Il libro ricostruisce la stragi di Oslo e Utøya in Norvegia, quando Anders Behring Breivik, un giovane della destra eversiva, compì una strage facendo esplodere una bomba nel centro di Oslo che uccise otto persone e poi sterminò 69 ragazzi della gioventù laburista norvegese impegnati in un campo estivo nell’isola di Utøya.

Una strage di socialisti colpevoli, per lo xenofobo Breivik, di favorire l’immigrazione e l’islamizzazione dell’Europa.

Una strage, come lui stesso dichiarò, che aveva lo scopo di distruggere il partito laburista norvegese alla radice.

Un episodio inquietante ancora non del tutto chiarito nelle sue dinamiche e nei legami con altre organizzazioni, anche a livello internazionale, di cui l’assassino si è avvalso per compiere il suo terribile gesto.

Breivik è stato dichiarato sano di mente e condannato alla massima pena carceraria prevista in Norvegia (nazione che non ha l’ergastolo).

A due anni dalla strage, tuttavia, sembra essere calato l’oblio sul fatto che a morire in quel terribile 22 luglio, siano stati giovani socialisti, giovani progressisti che sognavano una società più libera, più giusta, multiculturale e multietnica.

Breivik li ha uccisi proprio per distruggere quel loro sogno.

Ma come ha scritto uno dei ragazzi scampati alla strage rivolgendosi al mostro su Facebook subito dopo la strage, quel sogno non è morto.

«Caro Anders Behring Breivik, sappi che hai perso. Tu credi forse di avere vinto, uccidendo i miei amici e i miei compagni. Tu forse credi di aver distrutto il Partito Laburista e coloro che in tutto

il mondo credono a una società multiculturale. Tu descrivi te stesso come un eroe, un cavaliere. Tu non sei un eroe. Ma una cosa è sicura: tu di eroi ne hai creati».

(Lettera aperta a Behring Breivik di Ivar Benjamin Østebø, sedicenne scampato alla strage di Utøya).

Una importante occasione di riflessione a cui mi sento di invitare tutti a partecipare.

Perché Gianni Cuperlo

Ho conosciuto Gianni Cuperlo nel 1987, quando dirigeva l’organizzazione degli studenti universitari della FGCI, prima di essere eletto segretario nazionale, subentrando a Pietro Folena, nel Congresso del dicembre 1988. Lo stesso congresso nel quale venivo eletto segretario provinciale della FGCI di Cosenza, alla quale mi ero iscritto alla fine del 1984 sull’onda della grande emozione suscitata dalla morte di Enrico Berlinguer.

Sono tornato ad incontrarlo tra il 2010 ed il 2011, quando ho partecipato ad una serie di riunioni del Centro Studi del PD, diretto proprio da Cuperlo, in occasione del 150mo dell’Unità d’Italia.

Gianni Cuperlo è dotato di una vasta e duttile cultura, è un dirigente sperimentato e capace, e forse il segretario del PD avrebbe dovuto farlo già da tempo.

Ciò che mi convince più di ogni altra cosa nel ragionare di Cuperlo candidato alla segreteria del più grande partito della sinistra italiana è la sua visione dell’Italia, la sua analisi della crisi attuale, delle sue radici e delle potenzialità che questo Paese, nonostante tutto, continua a dimostrare.

Intervenendo in Assemblea Nazionale in occasione della presentazione delle iniziative per il 150mo dell’Unità d’Italia parlò delle “radici future dell’Unità”, proprio a significare che questo nostro Paese, così grande e ancora così diviso economicamente, socialmente, territorialmente, deve trovare le ragioni per entrare nel futuro tutto insieme.

Riporto qui un commento di Cuperlo ai risultati del rapporto SVIMEZ del 2013: “negli anni che abbiamo alle spalle la destra il suo mestiere più o meno l’ha fatto. La questione meridionale è divenuta la questione dei meridionali o peggio una questione criminale, come se legalità e lotta alle mafie non riguardassero da tempo la penisola tutta. I governi a trazione nordista sono stati i più antimeridionalisti della storia repubblicana. Su queste colonne non serve ricordare la redistribuzione alla rovescia fatta col saccheggio dei fondi per gli investimenti. Ma anche a sinistra il declino dell’idea di uguaglianza ha fatto scemare, a oltre 150 anni dalla nascita dello Stato, la tensione all’unità del Paese, unità economica e sociale, di opportunità e compimento di sé. Detto ciò il pensiero critico e democratico, in quell’Italia che gli arabi dicevano «troppo lunga», si sono sempre abbeverati ai pozzi dell’impegno meridionalista. Oggi, bisogna dirlo, anche a sinistra abbiamo perso quella consuetudine tanto da faticare ben prima di Renzi persino a pronunciare la parola. Forse temendo che dire Sud non creasse consenso. E che queste regioni fossero al massimo un luogo dove il consenso lo si veniva a raccogliere o a barattare. Per tutto questo credo che al centrosinistra tocchi il dovere di una svolta vera, almeno se vuole sfidare la logica del tempo. In questo senso l’immagine di un «Mezzogiorno, palla al piede» non solo è volgare ma sciocca” (i corsivi sono miei).

Tutti temi che in questi anni, nella modestia delle mie forze e delle mie capacità, ho cercato di affermare.

Oggi, infatti, abbiamo due problemi: ricostruire il senso stesso dello stare insieme in questo Paese, ritrovare le nostre radici e costruire un nuovo patto nazionale nella consapevolezza che da soli non ce la si può fare per guardare finalmente al futuro senza né paure né facili ottimismi. Un compito, questo, che storicamente è sempre appartenuto alla sinistra.

Scrive ancora Cuperlo: “serve una terapia d’urto, un piano straordinario per creare occupazione e combattere povertà vecchie e nuove, un piano da concordare con l’Europa. Di fronte a una crisi che impatta la vita delle persone, i comportamenti sociali, la demografia, di fronte a una perdita di risorse umane, imprenditoriali, finanziarie, non c’è più tempo. (…) Al Sud la sinistra italiana ma vorrei dire, quella europea non si gioca un’elezione e tanto meno una campagna congressuale. Qua ci giochiamo una missione, la funzione che saremo in grado di assolvere per risanare il tessuto non solo economico e sociale, ma culturale e morale di un’Italia, mai come oggi, da ricostruire“.

Una grande sfida che potrà essere vinta soltanto affermando a tutti i livelli il principio della responsabilità sia a livello collettivo che individuale.

Ma per fare ciò serve ritrovare il senso della politica, intesa come l’unica “scienza” in grado di dirigere le cose umane. E una politica siffatta si nutre di studio, di ricerca, di discussione, di scelte. Una politica così può nascere e vivere solo in un partito, un grande partito di massa.

Dopo vent’anni di berlusconismo abbiamo la possibilità, finalmente, di uscire dal populismo e ricostruire le ragioni di un grande soggetto collettivo in cui milioni di italiani possano riconoscersi.

Gianni Cuperlo ci parla di questo. Ed io sono d’accordo con lui.

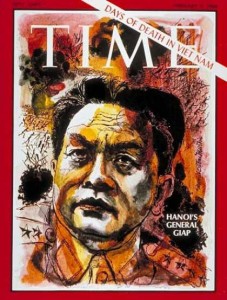

Il generale Giap, simbolo della lotta contro il colonialismo

E’ morto, alla veneranda età di 102 anni uno dei più grandi generali della storia, Vo Nguyen Giap.

Artefice dell’indipendenza vietnamita di cui fu il braccio militare e Ho Chi Mihn quello politico, al comando di un esercito di contadini sommariamente armati sconfisse prima i francesi nella grande battaglia di Dien Bien Phu nel 1954 e poi la più grande potenza militare del mondo, gli USA, nella lunga guerra non dichiarata del Vietnam (1963-1975).

Siamo molto lontani dal clima politico ed ideologico che, negli anni ’60 e ’70. mosse tutto il mondo in una gara di solidarietà nei confronti del Vietnam che combatteva contro il gigante americano.

Di certo il regime che scaturì da quella guerra rimase nel campo delle dittature comuniste dove lo aveva relegato la guerra fredda e dove, nonostante aperture e liberalizzazioni, purtroppo ancora rimane.

Ma la lotta che Giap e Ho Chi Minh combatterono fu animata soprattutto dalla volontà di liberarsi da secoli di colonialismo e di subalternità.

Fu un episodio fondamentale della fine del colonialismo in cui milioni di donne e di uomini combatterono e morirono per conquistare la propria libertà.

Fosse solo per questi motivi io credo che sia giusto, comunque, ricordarlo.

La fine del populismo e la ricerca del “quid”.

Una mia riflessione sulla giornata di ieri al Senato.

Senza voler esagerare ciò che è successo ieri al Senato rappresenta certamente una svolta politica rilevante. Se sarà anche una svolta storica dipenderà dagli effetti che avrà sull’assetto politico-istituzionale del Paese. Le novità mi sembrano, tuttavia, rilevanti e proverò ad evidenziarle qui di seguito.

Rottura dello schema leaderistico-populistico

Quello di ieri non è stato solo un passaggio parlamentare che ha sancito la rinnovata fiducia ad uno dei tanti governi della Repubblica, ma l’esemplificazione plastica di come antipolitica e populismo siano insufficienti e totalmente inadeguati quando è necessario misurarsi con problemi politico-istituzionali seri. Per dirla in altre parole è apparso evidente come i partiti personali e del leader non ce la fanno a reggere la sfida della complessità.

Ciò vale per Berlusconi che, dopo avere tentato di derubricare la fronda interna sotto l’epiteto semplicistico e populistico dei “traditori”, ha finito per scoprire di essere politicamente in minoranza nel suo stesso partito, la creatura che per vent’anni, sotto le diverse denominazioni, è stata una sua proprietà personale, i suoi aderenti dei semplici dipendenti.

Ma vale anche per Grillo e le sue truppe sempre più spaesate e confuse che tutto avevano scommesso sullo showdown, pronti ad andare al voto anche con quel porcellum solo a parole vituperato ma assolutamente funzionale alle formazioni politiche populiste e leaderistiche.

Se si vuole avere contezza di ciò si può andare a quanto diceva ieri in TV Daniela Santaché, la quale affermava di aver votato la fiducia a Berlusconi e non a Letta e esprimeva disprezzo per i colleghi di partito “traditori” irriconoscenti al “Caro Leader” che li aveva “nominati” in parlamento.

Lo stessa intolleranza, lo stesso disprezzo dimostrati nei confronti della senatrice Paola De Pin dai suoi colleghi 5 stelle perché colpevole di votare la fiducia in dissenso con il “Leader assente”.

C’è in queste parole tutta l’incapacità di comprendere l’essenza stessa della politica per quella che è, vale a dire la più alta forma di direzione delle cose umane e anche la più complessa.

La politica non si fa dando ordini ma discutendo posizioni diverse e portandole a sintesi se è possibile, oppure scegliendo secondo il principio della maggioranza e della minoranza che è l’essenza stessa della democrazia. Ieri nel PDL è avvenuto quello che fino a solo qualche settimana fa sembrava impossibile: si è sviluppato un vero dibattito politico tra posizioni diverse ed opposte. Il suo leader incontrastato, quello stesso che spesso ha tuonato contro il “teatrino della politica” è stato costretto ad una retromarcia degna dei più consumati “politicanti”.

Lo stesso avverrà quanto prima anche nel Movimento 5 Stelle: è solo questione di tempo.

Perché chi dissente non sempre è uno Scilipoti, un opportunista, un traditore, ma semplicemente uno che discute ed ha deciso di non mandare il proprio cervello all’ammasso.

La paura della DC

Molti hanno paventato nell’asse dei quarantenni Letta-Alfano il “ritorno della DC”.

Francamente non vedo perché dovrebbe fare paura ad ogni sincero democratico la nascita finalmente in Italia di un partito veramente moderato come esistono in tutta Europa e che generalmente fanno riferimento al PPE.

Sarebbe questa l’evoluzione più giusta per correggere l’anomalia populista berlusconiana, che il PPE per realpolitik ha tenuto comunque dentro di sé.

Anzi, e lo dice uno che democristiano non è mai stato, questa evoluzione sarebbe utile anche per completare la transizione del campo progressista, per fare finalmente in Italia un partito che non trova ragione di essere soltanto nel suo essere alternativo al berlusconismo.

Se la fase che si è aperta ieri servirà a far fare passi in avanti a questa evoluzione, ben venga.

Anzi, la sinistra, ora che non ha più l’alibi e la coperta ideologica del “nemico” sotto cui nascondersi, deve essere all’altezza di questa sfida e, come scrive giustamente Peppino Caldarola, deve essere in grado di trovare anche lei il suo “quid”.

La Resistenza partì dal Sud 27-30 settembre 1943. Le quattro giornate di Napoli

Pubblicato su “L’Ora della Calabria” del 28 settembre 2013, p. 33.

La Resistenza è stata spesso rappresentata come un fenomeno prevalentemente centro-settentrionale per la semplice circostanza che in quell’area geografica si verificarono gli episodi più significativi dello scontro con i fascisti della Repubblica di Salò e l’esercito tedesco di occupazione. Il Sud, invece, non conobbe la lotta partigiana perché occupato in gran parte dalle truppe alleate anglo-americane già nel settembre del 1943, e per la presenza del governo Badoglio e del re Vittorio Emanuele III.

Le settimane che vanno dalla fuga del re e del governo da Roma (8-9 settembre), gli sbarchi alleati a Salerno e a Taranto (9 settembre), la disperata resistenza di reparti dell’esercito italiano in difesa della capitale a Porta San Paolo (10 settembre), la liberazione di Mussolini dalla sua prigione sul Gran Sasso (12 settembre) e la costituzione della Repubblica di Salò (23 settembre), sono state ricordate come quelle in cui “la Patria morì”.

L’8 settembre fu, indubbiamente, il punto più basso della “catastrofe dell’Italia” e delle sue classi dirigenti. La fuga del re e del governo lasciò l’esercito italiano dislocato in Italia e nei vari teatri di guerra senza ordini e direttive, alla mercé dei tedeschi trasformati d’un tratto da alleati in nemici.

Infatti le trattative con gli alleati sbarcati in Sicilia il 10 luglio, avviate subito dopo la caduta di Mussolini (25 luglio), erano state condotte tra mille astuzie e bizantinismi. Vittorio Emanuele III e il primo ministro Pietro Badoglio dimostrarono di non avere alcuna consapevolezza di quanto il fascismo fosse inviso al popolo italiano e di quanto forte fosse il desiderio di porre fino ad una guerra disastrosa in cui la dittatura aveva trascinato un Paese riluttante e impreparato. Si preferì proseguire invece per settimane con la formula “la guerra continua a fianco dell’alleato germanico” senza impedire e addirittura favorendo l’occupazione della Penisola da parte dell’esercito tedesco e soprattutto senza predisporre, una volta firmato l’armistizio (2 settembre), un adeguato piano per difendersi dalla più che prevedibile reazione tedesca.

All’annuncio dell’ armistizio (anche questo proclamato da Badoglio con la formula ipocrita secondo la quale le truppe italiane avrebbero reagito “ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”) lo Stato cessò praticamente di esistere da un momento all’altro. Alla coscienza individuale di ciascun italiano fu lasciata la responsabilità di scegliere. Ci furono così coloro che colsero l’occasione per tornare a casa e altri che invece decisero di assumersi comunque la responsabilità per molti e per tutti, quelle responsabilità da cui il re e il governo erano invece fuggiti. Quelle responsabilità che seppe assumersi, tra i tanti in quei giorni e negli anni successivi, Gennarino Capuozzo di appena 12 anni, uno scugnizzo morto a Napoli il 29 settembre dopo aver tirato una bomba a mano contro un carro armato tedesco.

In questo senso si può dire che le quattro giornate di Napoli rappresentarono il momento della scelta per un’intera popolazione. Ridotta ad un cumulo di macerie dai bombardamenti alleati, occupata dall’esercito tedesco che compiva quotidiani rastrellamenti per il lavoro forzato e la deportazione in Germania di tutti gli uomini validi e degli sbandati delle forze armate italiane, terrorizzata dalle feroci e indiscriminate rappresaglie, Napoli si sollevò come un solo uomo combattendo per quattro lunghe giornate contro un nemico armato ed organizzato e costringendolo ad abbandonare la città. Lo splendido film di Nanni Loy del 1962 (Le quattro giornate di Napoli) rappresenta bene il momento in cui tutti insieme, popolani e borghesi, vecchi e ragazzini, donne ed uomini, ex soldati e persino uomini di Chiesa decisero di ribellarsi e combattere.

La sera del 29 settembre il comandante tedesco di Napoli, il colonnello Walter Schöll, trattò la liberazione dei prigionieri italiani detenuti nello Stadio del Littorio ottenendo in cambio la possibilità di abbandonare la città. L’evacuazione delle truppe tedesche fu completata nella giornata del 30 anche se queste non rispettarono l’impegno a cessare le ostilità continuando a bombardare la città ed a sparare sugli insorti. Il 1 ottobre le truppe alleate entrarono in una città ormai liberata dai soldati tedeschi. Settant’anni fa. Per quanto accaduto tra il 27 ed il 30 settembre 1943 Napoli è medaglia d’oro della Resistenza italiana.

L’epilogo misero e rancoroso del berlusconismo.

Anch’io, come scrive lucidamente oggi Peppino Caldarola, ho sempre pensato che la storia di Berlusconi non possa essere derubricata ad una vicenda criminale e che la maggioranza del popolo italiano non può essere considerata una massa di ingenui o peggio delinquenti che nel principe dei criminali hanno trovato la loro naturale rappresentanza.

Anch’io ho sempre pensato che una sinistra moderna che voglia cambiare davvero le cose e produrre in Italia finalmente quella modernizzazione diventata ormai ineludibile debba rifuggire dalla logica ideologica dello scontro amico/nemico.

Anch’io ho sempre pensato che il berlusconismo è stata qualcosa di più profondo e complesso, che richiede un’analisi più seria di quella che si può esprimere nell’urlo scomposto o nell’invettiva nei talk show o sui social network. E tuttavia questa commedia popolata da nani, ballerine e improbabili comparse in cerca di autore, mi lascia sconcertato.

L’uomo di Arcore sta trascinando inesorabilmente se stesso e il suo partito (e temo anche il Paese) nel vortice di inconcludente rancore in cui evidentemente si dibatte da settimane.

Se ne sta lì, nel chiuso della sua villa, circondato da yesmen e yeswomen che continuano ad adularlo nella speranza di lucrare improbabili rendite di posizione politica o personale o da coloro che comunque non hanno il coraggio di dirgli che sta sbagliando tutto. Entrambi, c’è da star sicuri, girano le dita sulle tempie appena non vede, come si fa con i parenti che hanno perso il senno.

Da qui le ultime mosse: le dimissioni in massa dei parlamentari (ma non dei ministri) consegnate ai capigruppo, le sparate sul golpe, le proposte di occupazione delle Camere…propaganda dettata dal Capo che spera in un qualcosa che non esiste, che il Presidente della Repubblica, anche se volesse, non potrebbe mai concedere.

Il berlusconismo si avvia così ad un declino popolato di miserie e rancori, con l’effetto probabile che proprio quello che si era proclamato di voler realizzare sostenendo il governo Letta, la pacificazione e l’uscita politica da un ventennio fatto di contrapposizione violenta e di danni profondi al Paese, evapori nei vaneggiamenti di un vecchio che non vuole accettare la semplice realtà del tempo che passa.

Un cupio dissolvi popolato dalle facce di Brunetta e Santachè, candidati eredi del nulla.

L’ESSENZA DELL’ANTIPOLITICA

L’essenza dell’antipolitica in fondo è semplice. Preferire ascoltarsi invece che ascoltare e giocare a chi grida più forte chiedendo conto sempre di tutto, soprattutto di ciò di cui non gli importa assolutamente nulla. Antipolitica significa, infatti, nascondersi dietro chi invece si assume le responsabilità prendendosi onori che solo in pochi gli riconosceranno ed oneri di cui in molti chiederanno conto.

11 settembre 1973. Quarant’anni dal golpe cileno.

L’11 settembre 1973 i militari cileni attaccarono il Palazzo della Moneda a Santiago e rovesciarono con un golpe il governo democratico del Presidente Salvador Allende.

Salvador Allende, socialista a capo di una coalizione di sinistra denominata Unidad Popular, morì difendendo il palazzo presidenziale, probabilmente suicida.

A capo del golpe c’era il generale Augusto Pinochet, che rimarrà al potere fino al 1988, travolto da un referendum popolare da lui stesso voluto con l’intenzione di confermare plebiscitariamente il suo regime.

La sua dittatura, sostenuta dagli USA di Richard Nixon nel clima della contrapposizione della guerra fredda, fu una delle più feroci della storia, con migliaia di arresti, omicidi di massa, persecuzioni, esili.

Il Cile, paese di tradizioni democratiche, fu proiettato nella spirale delle dittature che, tra gli anni ’60 e ’70, oppressero il Sudamerica in nome della difesa da una inesistente minaccia comunista.

La guerra fredda fece il resto, facendo prosperare in quel continente una pattuglia di tiranni sanguinari e corrotti sotto la protezione degli USA.

La vicenda del Cile ebbe, inoltre, una grande influenza sulla sinistra italiana: se la vittoria di Allende del 1970 aveva incoraggiato la speranza che un’alleanza social-comunista potesse vincere le elezioni e governare un paese democratico senza dover ricorrere ad una rivoluzione violenta, il golpe del 1973 ebbe, invece, l’effetto di uno shock.

Da una parte confermò la sfiducia di una parte della sinistra nelle cosiddette istituzioni “borghesi” spingendola verso la deriva estremista e addirittura eversiva che alimenterà le file del terrorismo, dall’altra convinse il segretario del PCI Enrico Berlinguer a impostare la strategia del compromesso storico, cioè un’alleanza vasta di forze politiche anche non di sinistra per riformare la democrazia, partendo dall’assunto che con il 51% non si governa.

Molti critici hanno inteso mettere in discussione soprattutto questo aspetto della politica berlingueriana, che proprio dalla tragica vicenda del golpe cileno trasse gran parte della sua elaborazione.

La strategia del compromesso storico non produsse effetti positivi sull’evoluzione della sinistra italiana, approfondì, anzi, la distanza tra PSI e PCI spingendo il primo sulla strada di un esasperato autonomismo e di una collocazione praticamente permanente nell’orbita di alleanze della DC.

Inoltre, per ammissione dello stesso Berlinguer, non si verificò neppure quella profonda riforma del Paese e del suo sistema politico ed istituzionale italiano di cui si avvertiva la necessità già a metà degli anni ’70.

Il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, che dalla sponda DC più aveva spinto in direzione dell’incontro con il PCI, ne segnò, drammaticamente la fine.

Di certo, tuttavia, i fatti del Cile ebbero l’effetto di rafforzare in Italia la convinzione che un’uscita dal sistema democratico sarebbe stato disastroso per tutti, moderati e progressisti.

Ecco perché credo valga la pena ricordarli ancora oggi a distanza di quarant’anni, quale monito a considerare la democrazia il bene più prezioso che non bisogna mai cessare di difendere.

La fine di un sogno. Storia di un Italiano di Mario Aloe.

Ho terminato di leggere in questi giorni un breve ma intenso romanzo di un autore di Amantea, Mario Aloe, pubblicato con i tipi delle edizioni Mannarino.

Il romanzo, intitolato La fine di un sogno. Storia di un Italiano, narra la vita di un giovane amanteano vissuto nel passaggio cruciale tra il XVIII ed il XIX secolo, figlio di una famiglia di piccola nobiltà provinciale che, attraverso la intraprendenza commerciale, è riuscita a consolidare una buona posizione economica in una realtà dove spesso i titoli nobiliari erano sinonimi di vita parassitaria sulle scarse rendite fondiarie.

Luigi Baffa, è questo il nome del protagonista, riesce così a studiare a Cosenza al Regio Collegio che Carlo III aveva fondato dopo l’espulsione dei gesuiti dal regno e poi a completare i propri studi a Napoli all’accademia militare della Nunziatella.

Il romanzo mostra come il giovane calabrese incontri, nel clima di rinnovamento che l’arrivo di Carlo III di Borbone era riuscito a instaurare nel regno, l’intellettualità illuminista che, com’è noto, proprio nella capitale del Sud ebbe uno dei suoi centri italiani più fiorenti.

Mario Aloe riesce bene a descriverci il clima politico e culturale di quegli anni, fervido di speranze che il regno di Napoli potesse diventare quella monarchia nazionale in grado di giocare un ruolo di primo piano negli equilibri politici e diplomatici non solo della Penisola ma dell’intera Europa.

Nello stesso tempo ci dà il quadro esatto e accurato storicamente di come fosse la Calabria tra Settecento ed Ottocento: una regione con isole culturali di primordine come Cosenza ma priva di strade praticabili, costellata da paludi malsane e coperta di foreste infestate da briganti che rendevano incerte e sempre pericolose le comunicazioni interne, schiacciata sotto lo strapotere di baroni che sfruttavano una massa di contadini costretti ai livelli minimi di sopravvivenza di una agricoltura poverissima e primitiva.

La questione della terra, dei diritti contadini sulle terre demaniali usurpate da questa classe di nuovi feudatari, la mancanza di legge ed autorità rispettate e la prevalenza dell’arbitrio sul diritto, rappresenta lo sfondo del romanzo il cui intreccio tra vicende individuali (con la presenza di tanti personaggi realmente esistiti, come il fondatore della massoneria in Calabria, l’abate Jerocades, il Salfi, il Toscano, la duchessa di Sanfelice, la Pimentel Fonseca, l’ammiraglio Caracciolo, ecc.) e fatti storici (il terribile terremoto del 1783 e le sue conseguenze, le guerre contro la Francia rivoluzionaria e le armate portate in Italia dal giovanissimo generale Bonaparte, l’effimera e drammatica esperienza della repubblica partenopea del 1799 spazzata via dalle masse sanfediste del Cardinale Ruffo, l’eroico episodio del forte della Vigliena in cui i calabresi della Legione Calabra comandati dal cosentino Antonio Toscano preferirono farsi saltare in aria pur di non cedere alla restaurazione assolutista borbonica, ecc.) e ne sono, a mio parere, l’elemento più interessante e significativo.

Si aggiungano le straordinarie descrizioni dei luoghi e dei costumi e ne viene fuori un romanzo che vale la pena di leggere e far conoscere.

Un romanzo storico che, e ciò va a merito dell’autore, ci riporta un quadro realistico e verosimile di come, agli albori del nostro Risorgimento nazionale, una intera generazione imparò, anche a costo della propria vita, ad essere italiana ed europea.

Una generazione che i Borbone di Napoli prima incoraggiarono sulla strada del rinnovamento e della modernizzazione e poi, come maldestri apprendisti stregoni, non riuscirono più a controllare mandandola al patibolo senza alcuna remora e pietà.

Prevalsero in quella casa regnante, come in tante altre in tutta Europa, i propri ristretti interessi dinastici.

Per quella generazione un’occasione perduta, la fine di un sogno per il quale bisognerà attendere ancora altri sessant’anni e a vantaggio di un’altra dinastia, quella subalpina dei Savoia.

Per i Borbone, come per altre dinastie italiane ed europee, la perdita dei regni e del potere e l’oblio della storia.

Una ricostruzione quella di Mario Aloe, lasciatemelo dire, che fa giustizia di tante altre, parziali ed esplicitamente revisioniste, che ci descrivono un Regno delle Due Sicilie come un esempio di buona amministrazione per popolazioni ricche e felici almeno fino all’arrivo dei cattivi “piemontesi”.

La storia, nella sua drammaticità, ci parla invece di un Sud e di una Calabria pronti a recepire le grandi idee di cambiamento del mondo ma anche di classi dirigenti miopi e grette, incapaci di guardare al di là dei propri ristrettissimi interessi di classe, di popolazioni contadine disperate nella loro richiesta di terra e migliori condizioni di vita e di lavoro e costrette spesso alla tragica ed individuale rivolta della vita alla macchia come briganti e anche in questa condizione, spesso ingannate nella difesa di interessi non propri.

Un bel libro, dunque, di cui mi sento di consigliare la lettura.