Cultura

Il nuovo film di Ermanno Olmi “torneranno i prati”.

Ho visto il film di Ermanno Olmi “torneranno i prati” (il titolo è proprio così, tutto minuscolo). In un’ora e venti viene rappresentata la Grande Guerra nella sua realtà più cruda, come nelle poesie di Ungaretti o nel celebre romanzo di Remarque.

La guerra che non ha nulla di glorioso o di eroico: la morte, che viene dalla esplosione tecnologica del secolo, è quasi disumanizzata.

E’ una morte che vive nei silenzi, nei rumori di una vita stentata in cui la trincea è popolata di uomini ridotti ad ombre abbruttite che si illuminano solo con l’arrivo della posta e il desiderio continuo di tornare a casa.

Le voci dei tanti dialetti italiani è un’altra componente commovente di questo film straordinario. Un film che racconta bene a questa nostra generazione il dramma di una guerra lontana ma tanto vicina perché scolpita ancora nei nomi sui monumenti di tutte le piazze italiane davanti ai quali passiamo spesso distrattamente.

Forse a quei nomi dei nostri bisnonni oggi riusciremo a dare anche un volto grazie a “torneranno i prati”.

Le vittime elettorali degli etruschi

Ogni competizione elettorale ha pochi vincitori e molti sconfitti.

Alcuni, con spirito sportivo accettano il responso delle urne con un comprensibile deluso silenzio; altri purtroppo, non rinunciano alla dichiarazione pubblica, spesso rivolta contro misteriosi “apparati” autori di chissà quali trame ai danni del candidato buono (se stesso) e a favore di quello cattivo.

Troppo difficile accettare che c’è stato qualcuno che ha semplicemente preso più voti e interrogarsi sugli errori commessi in campagna elettorale e perché il proprio messaggio non è passato.

Poco conta, poi, che tra l’ultimo degli eletti e la nostra “vittima” ci siano migliaia e migliaia di voti, spesso più del doppio.

Cosa siano e da chi siano animati questi oscuri apparati nessuno lo sa. Le loro origini, secondo Adam Kadmon, affondano nella notte dei tempi, nelle misteriose sette etrusche. Sappiate, quindi che, se la prossima volta lo stesso candidato perderà di nuovo le elezioni sarà colpa degli etruschi.

Leggere l’astensionismo

Sull’astensionismo che si è manifestato domenica scorsa credo che si debba rifuggire da analisi frettolose e superficiali.

Diciamo subito che in Italia l’astensionismo fa molto più notizia.

Nel nostro Paese, infatti, la partecipazione politica è sempre stata più alta sia rispetto al resto dell’Europa che degli USA.

Ma in quei paesi la politica è vissuta in genere con maggiore distacco senza che questo si traduca in forme di rifiuto delle istituzioni democratiche.

In Italia il calo progressivo dei votanti va avanti da più anni.

Domenica scorsa hanno inciso diversi fattori di carattere generale: il voto fuori da un turno nazionale e quindi scarsa attenzione dei media e la disaffezione verso la politica che viene percepita sempre più come incapace di risolvere i problemi della gente.

Accanto a questi ce ne sono di particolari, come il crollo del centrodestra e la stessa crisi dei M5S.

I loro elettori sono frastornati: i primi non ne possono più di una vicenda politica tutta avvitata attorno ai destini di Berlusconi i secondi sono delusi dalla assoluta inconcludenza di una forza politica che, pur avendo eletto 140 parlamentari, non riesce a cavare il classico ragno dal buco.

Questo dato ha pesato soprattutto in Calabria, dove la tradizione astensionista si è sommata alla debolezza della proposta politica del centrodestra e dei cinque stelle. Accanto a ciò un diffuso sentimento di sfiducia che ha accompagnato queste elezioni regionali non solo nei confronti della classe politica ma della stessa speranza che le istituzioni democratiche possano essere in grado di risolvere i problemi di questa terra. Un sentimento pericoloso, i cui esiti, comprendiamolo bene, non potranno certamente essere forieri di “magnifiche sorti e progressive”, ma di un ulteriore degrado della vita pubblica.

A questo pericolo dovrà dare una risposta la sinistra calabrese, oggi chiamata a responsabilità di governo.

Un voto necessario

Domani, al termine di una complicata vicenda istituzionale e nel mezzo della peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi, la nostra Calabria tornerà a votare.

Si può dire tutto quello che si vuole, nutrire i sentimenti più crudi nei confronti della politica ma nulla potrà mai togliere valore all’atto principe della democrazia, il voto.

Il voto è un diritto e un dovere civico. Chi vota si assume la responsabilità di scegliere. Non votare significa soltanto sottrarsi a questa responsabilità, lasciare che altri, forse i peggiori, scelgano per noi.

Il non voto non è protesta, ma solo rinuncia. È lasciare campo libero a chi, davvero, finora ha fatto solo danni ed ha perpetuato sistemi di potere personalistici e particolaristici.

La Calabria, invece, ha bisogno di una collettiva assunzione di responsabilità.

Il centrosinistra, il PD, Mario Oliverio hanno parlato a tutti il linguaggio della verità.

La situazione è grave e non ci sono salvatori della patria o eroi o grandi timonieri o signori più o meno illuminati. Tutti questi, in genere, presuppongono masse di seguaci o di sudditi. Al contrario ci deve essere un popolo che si alza e si mette in cammino, un popolo che sostiene un progetto di cambiamento rifuggendo chiacchiere e demagogie.

Domani io, come faccio sempre da quando ho l’età della ragione, andrò a votare per scegliere Mario Oliverio, il mio partito, il PD, e dare anche una preferenza, a Carlo Guccione.

Farò tutto questo con la consapevolezza che davvero questo non è un passaggio ordinario della vita della nostra terra. Con la convinzione che davvero e soltanto tutti insieme, ce la possiamo fare.

La Buona Scuola a Paola. Interviste.

A Paola convegno su “la Buona Scuola” dell’Istituto “Pizzini-Pisani”

Si terrà venerdì 14 novembre a partire dalle ore 15,30 presso l’Auditorium del Complesso “S.Agostino” di Paola un convegno sul documento “La Buona Scuola” per il quale il Governo Renzi ha avviato un’ampia consultazione di tutte le componenti del sistema scolastico italiano.

Il convegno, organizzato “in rete” dalla dirigente scolastica del “Pizzini-Pisani” dott.ssa Alisia Arturi, dalla dott.ssa Elena Cupello (Dirigente dell’IPSEOA “S. Francesco”), dalla dott.ssa Anna Filice (Liceo “G. Galilei”), dalla dott.ssa Sandra Grossi (IC “F. Bruno”), dalla dott.ssa Margherita Maletta (IC “Gentili”) e dalla dott.ssa Ester Perrotta (Scuola Paritaria), presenta un ricco programma di qualificati interventi.

Dopo la presentazione della D.S. del “Pizzini-Pisani” dott.ssa Arturi, il saluto del Sindaco Basilio Ferrari e della consigliere comunale Maria Pia Serranò, il convegno, moderato dal Dirigente in quiescenza Dott. Giorgio Franco, vedrà gli interventi del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Diego Bouchè, del Direttore del CSA di Cosenza Dott. Luciano Greco e del Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Dott. Maurizio Piscitelli e, ovviamente, delle dirigenti scolastiche della “rete”.

“Vogliamo – ha dichiarato la dott.ssa Arturi – che questo convegno sia una occasione di confronto sui temi posti dal documento del Governo.

Su alcune questioni, come la valutazione, il dibattito è aperto ed ha registrato anche numerosi interventi sulla piattaforma online del Ministero. Da Paola, con il convegno di venerdì, sono certa che tutti insieme le componenti del sistema formativo, a partire dalla scuola e dalle famiglie, sapremo dare il nostro contributo di idee e proposte”.

Intervista alla Dott ssa Alisia Rosa Arturi, Dirigente dell’IIS “Pizzini-Pisani” Paola.

LOCANDINA IN PDF

Locandina convegno 14 novembre

VIDEO

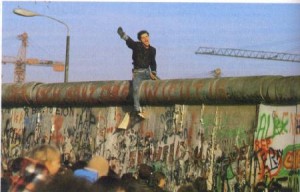

La caduta del Muro di Berlino non ha significato la fine della storia.

Quando 25 anni fa il popolo di Berlino abbatté il Muro che divideva la città ed era diventato il simbolo stesso della Guerra Fredda, tutti fummo certi di trovarci di fronte ad una di quelle svolte inaspettate che la storia talvolta ci consegna.

In particolare, per molti, fu la conferma che il liberalismo e non il socialismo nella forma che storicamente si era realizzata, rappresentasse l’unico approdo possibile della vicenda umana.

Un filosofo neo-hegeliano nippo-americano, Francis Fukuyama, scrisse un fortunato saggio il cui titolo ha finito per segnare un’epoca: La fine della storia e l’ultimo uomo.

In particolare, con grande ottimismo “progressivo”, Fukuyama individuava nel modello liberale e liberista l’unico sbocco possibile per una società mondiale che, dopo il crollo del comunismo, finalmente si avviava ad una definitiva stabilizzazione.

La storia, testarda, smentirà questa tesi sin da subito. le due guerre in Iraq, lo scoppio dello scontro etnico-religioso in Jugoslavia nel cuore stesso della civilissima Europa, l’Afghanistan, la grande minaccia terroristica con l’attentato alle Twin Towers dell’11 settembre del 2001 fino alla drammatica minaccia dell’Isis di questi giorni.

Il mondo dopo il Muro non solo si è scoperto più incerto e più insicuro ma sono riaffiorati “mostri” antichi, quasi medievali, come l’intolleranza etnica e religiosa, il razzismo, il genocidio, le persecuzioni dell’uomo sull’uomo.

A queste crisi si è cercato di rispondere con una applicazione (piuttosto rozza, a dire il vero) della teoria sullo scontro di civiltà basato sul famoso libro di Samuel P. Huntington, che è stato tradotto dalla destra americana nella considerazione della inevitabilità delle crisi e nell’illusione, spesso pretestuosa, della “esportazione militare della democrazia”.

Intanto in tutto l’opulento Occidente una crisi economica senza precedenti morde settori sempre più ampi della società sospingendo milioni di persone verso la povertà e l’emarginazione.

A questa crisi si continua a pensare di poter rispondere con la destrutturazione del welfare e la messa in discussione di diritti che sembravano ormai acquisiti.

Tutto ciò nasce dalla mancanza di un’analisi seria su ciò che è davvero accaduto a partire dal 9 novembre del 1989, e cioè che la fine del socialismo reale non poteva tradursi né in una espansione illimitata della democrazia liberale e dei suoi valori secondo l’illusione di Fukuyama né nella pessimistica rinuncia a questa prospettiva e nel prono affidarsi alle leggi del mercato e della forza.

Non si è mai voluto riconoscere che il flusso della storia che aveva generato il marxismo e persino lo stesso leninismo non era stato una cesura rispetto al liberalismo ma una sua conseguente continuazione. Fu, invece, la deformazione autoritaria e totalitaria iperpoliticista scaturita dalla Rivoluzione d’Ottobre e codificata dallo stalinismo la vera cesura e deviazione, l’unica che bisognava davvero archiviare con la caduta del Muro.

Tuttavia, se oggi sono molti i liberali che tornano a rileggere Karl Marx vuol dire che forse qualcosa sta cambiando e che si sta tornando a guardare alla storia senza gli occhiali deformanti dell’ideologia (come, del resto, ci insegnava a fare proprio il vecchio Karl !!!).

Il volo del grillino

Non so attraverso quali ragionamenti e considerazioni di marketing elettorale il candidato grillino della Calabria ha deciso di utilizzare come strumento di propaganda il buttarsi da un’altura di Praia con il parapendio. Dice il nostro – voglio dimostrare di avere il coraggio di governare la Calabria – . La cosa mi ricorda quelle sfide tra ragazzi quando, ad esempio, per dimostrare di essere uomini ci si buttava senza freni con la bici da una discesa di 50 gradi. Di certo emerge la dimensione di un “dannunzianesimo de noartri” che, sotto una estetica eroicomica come la traversata a nuoto dello Stretto del Caro Leader, cela la mancanza di un minimo di idea di cosa andare a fare se eletti nelle istituzioni. Lo spettacolo di 140 parlamentari accampati a Roma affaccendati in liti via web su scontrini e fatture o sul presunto complotto della Spectre per governare il mondo ne rappresenta la plastica dimostrazione. In ogni caso auguro a Cono Cantelmi di avere miglior fortuna dei miei amici di gioventù che nella sfida con la bici in discesa spesso si rompevano la testa.

Grillo la mafia l’ha vista solo al cinema

Le parole pronunciate da Grillo sulla mafia non devono sorprendere.

Vale, invece, la pena riportarle per comprenderne senso e portata: “La mafia è stata corrotta dalla finanza, la mafia non metteva bombe nei musei o uccideva i bambini nell’acido, prima aveva una sua condotta morale…“.

Lo dico subito, non son parole di sen sfuggite, ma una provocazione studiata e calcolata, come tutte quelle che caratterizzano il cianciare del nostro.

Insomma, Grillo ha detto che la mafia aveva prima una “condotta morale” perché ne è davvero convinto e perché pensa che molti la pensano come lui.

Siamo di fronte alla riproduzione populista di un tema che ha avuto ed ha una certa diffusione, l’idea cioè di una mafia regolatrice, garante di certe regole, sia pure violente, ma in fondo ispirate ad una forma di etica ancestrale.

Questa rappresentazione della mafia (o meglio delle mafie) violenta e terribile, ma in fondo animata da un qualche senso di giustizia che viene rovinata dagli interessi più grossi (ricordiamo, ad esempio, che il conflitto ne “Il Padrino” si scatena per il rifiuto del vecchio boss ad entrare nel mercato della droga), emerge ancora oggi in alcune rappresentazioni cinetelevisive o letterarie.

Si tratta niente di più che di pura paccottiglia culturale e, per di più anche diseducativa, visto che alimentano l’idea di una criminalità in fondo “positiva”, di uomini che non vogliono essere “pupi” ma che si affermano con intelligenza e determinazione e magari solo “costretti” alla violenza.

Quello che sfugge a Grillo ed a tanti che la mafia l’hanno vista solo al cinema ed alla TV, è la sua vera natura, che è stata, nonostante le evoluzioni, sempre la stessa: una organizzazione che tende ad accumulare ricchezza e potere ai danni dei più deboli con l’uso della coercizione morale e della violenza fisica.

Sin dai tempi in cui vessava contadini e pastori in difesa degli interessi dei latifondisti, le mafie non sono mai state dalla parte del popolo, ma solo uno strumento della sua oppressione.

Oggi, come ieri, le mafie sono il principale ostacolo allo sviluppo, alla libertà individuale e di impresa, all’affermazione dei diritti. Sono, in una parola, le principali avversarie della democrazia.

Alla faccia della “condotta morale”.

La carcerazione preventiva è una vergogna per tutti, parlamentari e non…

Ho scelto volutamente di non scrivere nulla quando fu concessa l’autorizzazione all’arresto di Franco Antonio Genovese, deputato del PD.

Non volevo espormi alla critica, troppo semplice, di fare il garantista soltanto con quelli della mia parte politica.

Scelgo, invece, di parlare dell’autorizzazione all’arresto concessa dalla Camera per Giancarlo Galan.

I casi sono diversi ma presentano caratteristiche simili: a seguito di indagini da parte delle competenti procure è stato chiesto alla Camera la possibilità di procedere all’arresto preventivo per i due deputati.

Nel nostro ordinamento, vorrei ribadirlo, l’arresto preventivo si configura solo per alcuni casi ben specificati dal codice: pericolosità sociale, pericolo di fuga o di inquinamento delle prove.

Senza entrare nel merito dei diversi procedimenti, nei due casi specifici non mi pare ci trovassimo di fronte alle situazioni menzionate.

Nel caso di Galan, addirittura, la Camera ha concesso l’autorizzazione prima ancora che il Tribunale della Libertà si pronunciasse sulla istanza dei legali del parlamentare contro la richiesta di arresto. Una solerzia incredibile.

Il tutto mentre in Italia impazza il dibattito sull’immunità parlamentare che, come giustamente scrive oggi Pierluigi Battista sulle colonne del “Corriere della Sera”, è stata ridotta ad un simulacro rispetto a quella pensata come strumento per garantire l’autonomia dei parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni dai nostri padri costituenti.

Si è passati da una immunità prima garantita a tutti a prescindere a quella concessa solo agli amici di partito o concessa a prescindere. Con l’ipocrisia della lettura delle carte (quasi sempre alcune migliaia) e l’aggravante che nella maggioranza dei casi i parlamentari arrestati o no (vedi i casi di Papa e Tedesco) sono risultati innocenti.

La verità è che l’abuso che si fa della carcerazione preventiva è un obbrobrio in sé, sia per i politici (condizione che è diventata un’aggravante non scritta dei nostri codici) sia (e soprattutto) per tutti i cittadini.

Oggi il 40 % dei detenuti nelle nostre carceri è in attesa di giudizio o di sentenza definitiva, vale a dire, a norma della Costituzione più bella del mondo di cui si riempiono la bocca i giustizialisti di ogni ordine e grado, innocenti.

Un paese che tiene o manda in galera persone prima che una giuria li giudichi colpevoli con sentenza definitiva è un paese incivile.

Siamo sicuri che è questo il paese che vogliono gli italiani ? Ora che la scusa Berlusconi non c’è più di questi temi si potrà parlare liberamente, o no ?