Gabriele Petrone

Onore a te, Madiba.

IL PORCELLUM E’ INCOSTITUZIONALE…NOMINATI E GIOCATORI DA TRE CARTE SI RASSEGNINO.

La Consulta oggi, con una decisione assai rapida e senza rinvii, ha decretato la fine del porcellum dichiarando incostituzionale sia il premio di maggioranza sia le liste bloccate.

La sentenza, le cui motivazioni saranno rese note nelle prossime settimane (e da quel momento diverrà esecutiva), è ineccepibile e dice la parola fine a tante stupidaggini e giochini da tre carte che pure si erano letti in questi mesi.

Nel mio piccolo, pur non essendo un costituzionalista ma un semplice professore di lettere, avevo già scritto nei giorni scorsi e sono felice di essere stato confermato nelle mie convinzioni.

Negli anni passati ho sostenuto tutte le iniziative referendarie tendenti ad abolire questa legge, anche raccogliendo le firme e aderendo ai comitati nazionali.

Oggi questa sentenza dà ragione a me e ai tantissimi italiani che in tutte le occasioni hanno mostrato tutta la loro insofferenza verso questa che è davvero una “legge porcata”.

La legge Calderoli, alias porcellum è stata il vero “colpo di stato” di questi anni. Essa ha infatti cancellato nello stesso tempo il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti e il loro diritto di essere rappresentati quali abitanti di un territorio, ha delineato i contorni di una democrazia plebiscitaria in cui ci si affidava al leader che sceglieva tutto e per tutti. Per tacere del premio di maggioranza abnorme che neanche il primo governo Mussolini aveva mai avuto il coraggio di introdurre senza una soglia minima.

Non è un caso che Berlusconi, coerentemente, oggi è l’unico che ufficialmente rimpiange il porcellum e boccia la Corte Costituzionale come un organismo “di sinistra”.

Ma potete star certi che sono molti, in queste ore, a piangere in silenzio ed a masticare amaro, anche a sinistra, soprattutto tra coloro che, considerandosi illuminati portatori di magnifiche sorti e progressive, hanno sempre declinato la concezione della cosiddetta democrazia “per nomina” (sic).

Comunque vada, sia se il parlamento, come sarebbe suo dovere a questo punto, farà una nuova legge sia se, invece, resterà fermo e paralizzato nella sua impotenza, un parlamentare per essere eletto dovrà metterci nome e faccia. Non ci sarà più il caro leader o il capocorrente che lo tutela a Roma. L’unica sua tutela dovrà cercarsela sul territorio chiedendo il consenso a cittadini in carne ed ossa, con la loro storia, le loro speranze e, soprattutto, i loro problemi, assumendosi responsabilità e compiendo scelte, dicendo si o no.

E’ la democrazia bellezza.

Legge elettorale: non tirare la giacca alla Corte Costituzionale con giochini da tre carte.

E’ assai probabile che domani la Corte Costituzionale rinvii di qualche settimana la sua decisione sul famigerato porcellum. Nel frattempo, sul web e qua e là sui giornali si susseguono congetture e previsioni sulle possibili decisioni, alcune assai fantasiose e tendenti ad affermare la voglia vera di non cambiare nulla.

Per quanto mi riguarda ritengo che la Corte farà soltanto il suo mestiere e laddove entrerà nel merito non credo che assumerà posizioni pilatesche. E’ proprio per questi motivi che trovo assai discutibili quelle congetture di cui sopra.

Tra queste la più “interessata” è quella che sostiene che la Corte dichiarerà incostituzionale il solo premio di maggioranza e non le liste bloccate.

Questa posizione, proveniente dal fronte sotterraneo a tutte le forze politiche ostile nei fatti, pur tra mille roboanti dichiarazioni di principio, alla riforma del “porcellum”, trascura di dire che gli art. 56 e 58 della Costituzione, stabiliscono chiaramente che deputati e senatori sono eletti a “suffragio universale e diretto”. Significa che è l’elettore che elegge direttamente il proprio rappresentante, se l’italiano non è un’opinione.

Mi sapete dire, invece, in quale modo oggi gli elettori possono esercitare questo diritto costituzionale ? Con il “porcellum”, infatti, l’elettore si limita a ratificare una decisione presa a priori dal compilatore della lista. Senza contare che, con il meccanismo delle diverse candidature in più circoscrizioni e le opzioni successive degli eletti, l’elettore non decide neppure che quella lista, con quella composizione, sarà effettivamente quella eletta nella sua circoscrizione.

D’altro canto come si concilia la lista bloccata con l’articolo 67 della Costituzione secondo il quale “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” ?

Né vale il paragone con altri paesi europei dove sono presenti liste bloccate, perché dovunque il nome dei candidati compare sulla scheda e sono riferiti o a collegi uninominali o plurinominali con liste assai brevi in circoscrizioni molto ristrette.

Insomma, la si smetta di prendere in giro il popolo e si lasci lavorare la Corte che di certo ne sa più di tanti costituzionalisti da bar dello sport che popolano il nostro dibattito pubblico.

La strage dei valdesi in Calabria

Pubblicato su L’Ora della Calabria del 24 novembre 2013

La persecuzione e lo sterminio dei valdesi in Calabria rappresenta uno dei momenti più cruenti e drammatici della storia italiana. Ancora oggi gli storici sono incerti sul numero delle vittime la cui cifra è stimata tra un minimo di 600 ad un massimo di 6000. Un vero e proprio tentativo di genocidio unito al tentativo di sradicamento culturale di queste comunità con l’imposizione di matrimoni misti con gli “italiani” e la proibizione dell’uso della lingua occitana.

La strage avvenne tra il maggio ed il giugno 1561 quando il Regno di Napoli era sottoposto al dominio di un viceré spagnolo che governava in nome di Filippo II di Spagna, figlio dell’imperatore Carlo V e strenuo difensore della fede cattolica insidiata dalla Riforma protestante e dalla pressione turco-musulmana nel Mediterraneo. E’ in quel contesto drammatico di guerre di religione che matura la persecuzione dei valdesi di Calabria che erano vissuti nella nostra regione praticamente indisturbati per circa due secoli e mezzo.

I seguaci di Pietro Valdo da Lione, fondatore di una delle sette pauperistiche medievali dichiarata “eretica” nel 1184, erano arrivati infatti in Calabria attorno al XIV secolo per sfuggire alle persecuzioni di cui erano fatti oggetto nelle valli piemontesi e nella Francia Meridionale.

Su invito di alcuni proprietari terrieri calabresi nel 1315 iniziò il trasferimento nella nostra regione di famiglie valdesi con l’offerta di terreni da prendere in fitto. Noti per la loro laboriosità e per saper ricavare raccolti anche nelle difficili terre di montagna, i valdesi arrivarono sempre più numerosi, fondando colonie nell’area di Montalto (Vaccarizzo, Argentina e San Vincenzo e soprattutto San Sisto detto appunto dei Valdesi) e sul Tirreno dove fondarono La Guardia (oggi Guardia Piemontese) su terre concesse dal marchese Salvatore Spinelli.

Riservati e disponibili con le popolazioni locali conservarono la loro lingua occitana (una variante del francese) soprattutto come veicolo della loro fede religiosa. Fino al XVI secolo i valdesi vissero e prosperarono al riparo dalle persecuzioni di cui erano vittime i loro correligionari in Piemonte e in Francia, tollerati dalle autorità religiose che incassavano le generose decime che queste comunità versavano con regolarità al clero locale e osservando un esteriore rispetto della religione cattolica.

La situazione mutò quando scoppiò in Europa la questione protestante con la diffusione delle idee luterane (1517) e l’adesione dei valdesi svizzeri e piemontesi al calvinismo (12 settembre 1532).

L’arrivo in Calabria di un predicatore seguace della nuova Chiesa Valdese che aveva aderito al calvinismo, Gian Luigi Pascale (1559), provocò forte fibrillazione tra i valdesi calabresi che si divisero tra coloro che volevano aderire entusiasticamente alla nuova versione della propria religione (soprattutto le persone più umili) e coloro che invece temevano che l’aperta predicazione di dottrine contrarie all’ortodossia cattolica potesse scatenare la persecuzione e la repressione.

L’arrivo di Pascale, la istituzione di templi in cui praticare apertamente la propria fede, fece precipitare la situazione. Il suo arresto e il conseguente processo spinsero il nuovo viceré di Napoli, don Pedro Afàn de Ribera ad un’azione più decisa, arrivando persino ad aprire un procedimento nei confronti del marchese Spinelli accusato di aver favorito la diffusione dell’eresia. L’insoddisfazione per le esitazioni del vescovo Orazio Greco incaricato inizialmente di istruire il processo, spinse il viceré alla nomina di un nuovo inquisitore nel novembre del 1560, il domenicano Valerio Malvicino. Malvicino agì con decisione, imponendo ai valdesi l’uso dell’abitello giallo, una sorta di marchio, segno esteriore del peccato. Fu fatto poi divieto di riunione a più di sei persone, all’uso della lingua occitana, ai viaggi in Piemonte o in Svizzera, a scrivere lettere non autorizzate preventivamente dall’Inquisizione e l’obbligo ad ascoltare la messa ogni mattina, al catechismo per i bambini e ai sacramenti. Un altro obbligo, particolarmente odioso, fu quello ai matrimoni misti che, nelle intenzioni dell’Inquisizione, avrebbero favorito la progressiva e definitiva scomparsa dell’identità culturale occitana e, con essa, della fede valdese.

La resistenza dei valdesi a queste odiose imposizioni convinse il Malvicino all’uso della forza con l’indizione di una vera e propria “crociata” guidata da Marino Caracciolo, marchese di Bucchianico.

Le truppe del Caracciolo presero facilmente il 29 maggio San Sisto dove la popolazione fu trucidata e in parte imprigionata nelle prigioni di Montalto e di Cosenza per essere giustiziata successivamente. Durante le operazioni ai soldati fu data anche licenza di saccheggio e di stupro.

Più complessa fu l’operazione militare per prendere Guardia dove si ricorse all’inganno del marchese Salvatore Spinelli, di cui i valdesi si fidavano. Questi, fingendo di scortare a Guardia alcuni soldati prigionieri, entrò in paese e, durante la notte del 5 giugno del 1861 aprì le porte alle truppe del Caracciolo. L’eccidio fu terribile, soprattutto accanto alla Porta che fu definita appunto “del Sangue” con centinaia di vittime. Nei mesi successivi la strage continuò con l’esecuzione di altre migliaia di persone prigioniere nelle carceri. Si concludeva così la drammatica vicenda della strage dei valdesi in Calabria.

Eppure, nonostante tanta ferocia, l’identità valdese non è stata completamente sradicata dal territorio calabrese, come dimostra la resistenza della lingua occitana a Guardia Piemontese.

Resta, terribile, il ricordo di un triste episodio di intolleranza e di feroce persecuzione imposto da una politica esterna ed estranea alla Calabria, terra invece, da sempre ospitale e solidale.

Il popolo sovrano. Il PD calabrese celebri finalmente il suo congresso regionale.

La cosa più bella della democrazia è quando, ad un certo punto, le chiacchere cessano e il popolo vota. In Calabria il congresso del PD riservato agli iscritti ha parlato con chiarezza dando la maggioranza a Gianni Cuperlo.

Quella che si presentava come una invencible armada costituita dalla grande maggioranza del gruppo regionale, da tantissimi rappresentanti istituzionali e dirigenti del PD ai vari livelli, salita spesso repentinamente sul carro di Matteo Renzi, ha dovuto segnare il passo. Un risultato che fa ben sperare rispetto all’appuntamento dell’8 dicembre dove a votare sarà una platea più grande di cui, tuttavia, allo stato attuale è assai difficile stabilire i confini.

Ma così è e le regole vanno rispettate sempre e comunque.

Resta il dato che Matteo Renzi è il primo segretario nazionale a non avere la maggioranza assoluta degli iscritti, nonostante da più parti si prefigurasse un vero e proprio plebiscito a suo favore. Un segnale che, soprattutto qui, nelle terre calabre, i solerti interpreti nostrani del renzismo dovrebbero tener ben presente.

In Calabria vince Cuperlo non solo perché è risultata più credibile la sua proposta politica rispetto al Mezzogiorno ma soprattutto perché attorno a Renzi si è saldato nel corso dei mesi precedenti un accordo di gruppi dirigenti tendente all’autoconservazione ed alla perpetuazione di rendite di posizione correntizie.

Ancora in queste ore i renziani calabresi stanno cercando in tutti i modi di rimandare il congresso regionale calabrese anche rispetto alla data del 26 gennaio da loro stessi proposta. Nello stesso tempo, ma si tratta di un film già visto, continua la vecchia tattica di cercare di imbrogliare tutti gridando all’imbroglio.

Si cerca, infatti, di perpetuare all’infinito una situazione di disgregazione nella speranza che la probabile vittoria di Renzi l’8 dicembre possa determinare la nomina di un commissario “amico” che tuteli correnti autoreferenziali e assolutamente prive del sostegno di quella “base” di cui spesso ci si riempie la bocca.

Il voto di queste settimane, al di là delle stesse percentuali totalizzate dai diversi candidati segretari, ha decretato soprattutto il rifiuto del partito vero di chi continua, nei fatti, a chiedere tutele “romane”.

Non è un caso che la parte più avveduta e responsabile dei renziani ha già compreso la vacuità di questa linea, come dimostrano alcune prese di posizione improntate ad una lettura più politica e responsabile di questa fase.

Adesso affrontiamo serenamente l’appuntamento dell’8 dicembre.

Ci saranno candidati che prenderanno più volti e altri meno. Lo deciderà il popolo sovrano nella sua autonomia. Il PD nazionale avrà così una nuova maggioranza e una nuova minoranza che insieme, così avviene nelle organizzazioni politiche democratiche, dovrà dirigere il partito secondo il principio della responsabilità collettiva.

Ciò deve valere ancor di più in Calabria dove dobbiamo affrontare la difficile sfida contro la peggiore destra del Paese nelle regionali del 2015.

Si celebri senza indugio il congresso e si completi il percorso avviato in questi mesi per ridare al PD calabrese un gruppo dirigente pienamente legittimato dalla base.

Poi si propongano alla coalizione primarie aperte per scegliere il candidato presidente. Primarie alle quali potranno candidarsi tutti quelli che lo vorranno e chi avrà più filo tesserà.

Affidiamoci al popolo sovrano che spesso è molto più saggio di tutti quanti noi.

4 Novembre 1918. Anniversario della fine della Grande Guerra

Tessere, chiacchiere e “mbroglionerie”

Allora, riepiloghiamo. Il PD sta svolgendo i propri congressi provinciali nei quali votano solo gli iscritti. L’8 dicembre, invece, si terranno le primarie per eleggere il segretario nazionale alle quali potranno partecipare tutti, purché dichiarino di essere elettori del PD.

In entrambi i casi, dunque, vengono chiamati ad esprimersi militanti ed elettori che si riconoscono in un partito, lo rappresentano nei territori e, soprattutto, lo votano.

Cosa sta succedendo, invece, in queste ore ?

Circoli che nel 2012 avevano appena 30 iscritti balzano, nel giro di una serata, quella del congresso, a 130-230 iscritti. Poco importa se in quel comune alle politiche il PD ha preso si e no 100 voti.

E’ quindi del tutto evidente che le tessere lievitano sotto la spinta di “signori delle tessere” che mandano ignari cittadini a votare nei congressi di un partito che non hanno sicuramente votato e magari non ne hanno neppure l’intenzione futura, per deciderne le sorti interne.

Ovviamente sono questi signori a pagare le tessere, come ha dimostrato l’episodio accaduto in un piccolo comune cosentino, dove in maniera palese e, diciamolo pure, anche maldestra, il sindaco di un comune del cosentino ha staccato un assegno a sua firma a copertura delle quote delle ignare persone che aveva portato a votare al congresso del locale circolo del PD.

La cosa esilarante è che ad utilizzare questi metodi sono coloro che, a parole, si proclamano rottamatori e innovatori contro i vecchi vizi della politica e ad ogni piè sospinto denunciano la mancanza di agibilità democratica del partito (sic !).

La Commissione Nazionale per il Congresso, preoccupata dall’impennata di iscrizioni, ha emanato una circolare con la quale ha fissato un tetto ragionevole, tendente a non superare il massimo del 30 % in più di iscrizioni rispetto al 2012.

Ma nel fissare questo tetto non ha detto come farlo rispettare. Si è limitata a dire che se viene superato il circolo dove questo avviene sarà “attenzionato”. Assomiglia alla celebre battuta del film “Guardie e Ladri” quando la guardia Fabrizi minaccia il ladro Totò di sparare in aria “a scopo intimidatorio” e quello risponde “Embeh ? Io non mi intimido !!!”.

C’è da chiedersi in quale associazione del globo intero sia possibile iscriversi, vale a dire aderire in maniera militante, fino all’ultimo momento per decidere della vita interna di quell’associazione. Se persino nelle elezioni vere, in un qualsiasi comune, l’aggiornamento delle liste elettorali è regolato per legge così che nessuno possa votare due volte o trasferimenti da un comune ad un altro possano condizionarne le elezioni, ci sarà una ragione logica e di comune buon senso.

Ebbene, il PD è riuscito a fare anche questo capolavoro di cretineria politica.

Più onesto sarebbe stato indire primarie aperte anche per i livelli provinciali, fermo restando che coloro che votano per le primarie di un partito comunque non possono essere più degli elettori veri di quello stesso partito alle elezioni vere.

Il danno che sta subendo il partito, nel frattempo, è enorme. Il tutto circondato da un chiacchericcio inconcludente e irresponsabile di personaggi che credono di poter imbrogliare tutti gridando all’imbroglio.

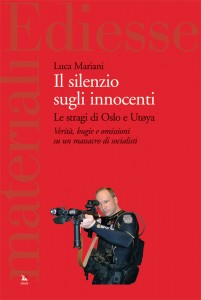

Il mio intervento di presentazione del libro di Luca Mariani Il silenzio sugli innocenti

Un uomo normale. Un ragazzone alto e biondo come ce ne sono tanti nella civilissima Norvegia.

Per anni si prepara meticolosamente, accumula denaro, acquista armi ed esplosivo mascherandosi dietro l’innocua attività di agricoltore.

Per anni studia, scrive, prende contatti con organizzazioni di estrema destra europea, assorbe e rielabora la cultura xenofoba e razzista di chi si oppone all’immigrazione, paventa l’islamizzazione dell’Europa e la scomparsa della civiltà occidentale.

Studia ed individua alleati potenziali e, soprattutto, i nemici, i socialisti norvegesi e, in generale, la sinistra europea.

Contro di loro Breivik, così si chiama quest’uomo, questo borghese piccolo piccolo, concepisce il suo piano micidiale e lucido: colpire le sedi del governo laburista norvegese e poi sterminare i giovani del partito laburistache stanno tenendo il loro rituale campo estiva un una isoletta dal nome suggestivo, Utøya.

Così il 22 luglio del 2011 Breivik si alza, si traveste da poliziotto e parte per posizionare il furgone imbottito di esplosivo nel centro di Oslo che provocherà la morte di otto persone e poi raggiunge Utøya dove, a sangue freddo, uccide 69 ragazzi e ragazze.

Luca Mariani descrive con nitidezza di ricostruzione e di particolari il gesto dell’uomo, il dramma della strage, le elaborazioni “politiche” che questi ha posto alla base del suo gesto.

Ma Luca Mariani ci parla anche della disinformazione su questo gesto che si sviluppa in tutta Europa che, alla notizia della strage, individua i responsabili nella Jihad islamica.

Per un giorno intero, fino a quando le autorità norvegesi non rendono note le generalità di Breivik e il suo movente, peraltro dichiarato con spavalderia, è tutto un susseguirsi di parole al vento e di incaute dichiarazioni che evocano lo spettro degli integralisti islamici che attaccano la civile e democratica Europa. E invece l’assassino, il mostro è figlio proprio di quella civiltà.

Breivik non è pazzo.

E’ un assassino politico lucido e freddo che ha voluto compiere un “atto di guerra” contro il partito laburista norvegese per tagliarlo alla radice sterminando la sua giovane generazione, la sua futura classe dirigente.

Breivik ha ragionato, in piccolo, come ragionava Adolf Hitler. Ha ucciso per dare compimento ad una politica colpendo avversari politici. Questa è la realtà.

Realtà sulla quale, denuncia ancora Mariani, è calato un silenzio imbarazzato e, a volte, opportunista.

Ma qui si apre la vera questione che questo libro pone: nella civile e democratica Europa, attraversata dalla più difficile crisi economica dal dopoguerra ad oggi, i semi dell’intolleranza, della xenofobia, del razzismo, in una parola sempre attuale del fascismo, sono tornati a germogliare e minacciano di svilupparsi vigorosamente.

In tutta Europa i partiti xenofobi, populisiti e ostili alla democrazia parlamentare proliferano e raggiungono percentuali ragguardevoli.

Anche in Norvegia e in generale in Scandinavia, culla delle socialdemocrazie più avanzate e di più antica tradizione.

Anche nella Francia, patria della democrazia, dove la Le Pen rischia di portare la sua formazione politica al primo posto dei partiti del suo paese. Senza parlare dell’Italia dove una formazione come la Lega ospita tranquillamente personaggi come Borghezio che definì i ragionamenti di Breivik condivisibili anche se il suo gesto “sbagliato”.

Ma al di là delle espressioni politiche che la destra estrema e comunque alcune formazioni populiste assumono in Europa, è nel profondo della nostra società che la paura del futuro, l’incertezza economica, il dramma della disoccupazione e il ritorno prepotente della povertà stanno risvegliando mostri che sembravano assopiti per sempre.

Breivik è la trasformazione del borghese piccolo piccolo (ricordate lo splendido film di Mario Monicelli ?) in un assassino.

Io credo che proprio su questo dobbiamo riflettere e deve riflettere soprattutto la sinistra.

Come sia possibile, in questa Europa, qui ed ora, inverare parole come solidarietà, accoglienza, integrazione, tolleranza e coniugarle con sicurezza e cambiamento.

Come sia possibile, in una parola, portare la società europea a ragionare, come seppe fare in altri importanti momenti della sua storia, su se stessa e sul suo futuro.

Una sinistra che non si limiti a rincorrere la destra sul terreno del populismo e della semplice riproduzione di ciò che la gente vuol sentirsi dire.

Perché questa è la funzione stessa della sinistra, il fondamento del socialismo.

Qualche anno fa Adriano Sofri scrisse un bellissimo volume dal titolo “Chi è il mio prossimo”.

Riflettendo sulla famosissima parabola evangelica Sofri invitava a riflettere sul significato di prossimo, di colui che riteniamo degno di essere amato.

Perché sono pochi coloro che riescono ad amare tutti, e ci si limita sentire vicini solo i più simili a sé, i suoi prossimi appunto.

La diversità, invece, suscita diffidenza, paura, ostilità.

Eppure il giudeo malmenato dai briganti e lasciato mezzo morto non è aiutato dai suoi compaesani e correligionari, ma da un samaritano, uno straniero, appartenente ad un popolo che i giudei disprezzavano.

La cristianità ha dunque introdotto il concetto di un amore, qui inteso nel senso ampio di empatia, inteso come la capacità di sentire pienamente entro di sé i mali del mondo per risolverli, per dare giustizia.

Un concetto che, se ci riflettete bene, motiva la stessa idea di sinistra.

La sinistra, infatti, essenzialmente lotta contro il pericolo che le diversità, naturali in una società, si cristallizzino fino a diventare diseguaglianze e, quindi, ingiustizie.

Accettare le diseguaglianze come inevitabili o, peggio, utilizzarle per legittimare l’egoismo economico, sociale, culturale o religioso è invece tipico della destra.

La sinistra, dunque, deve essere in grado di porsi la domanda: chi è il mio prossimo, chi è colui che bussa alla porta di casa lacero, affamato, perseguitato e di come può aiutarlo, senza chiedersi se è bianco, nero, musulmano o cristiano, ricco o povero.

La sinistra deve essere capace di solidarietà anche se nella sua stessa casa molti guardano a coloro che bussano con diffidenza e paura, deve saper spiegare a questi perché non bisogna avere né diffidenza né paura, che quell’uomo lacero può portare bene e non male.

La destra, invece, quella porta si limita a chiuderla proclamando la propria libertà di farlo.

Quei ragazzi ad Utøya sono morti perché credevano in un mondo migliore, credevano al loro prossimo.

Chi li ha uccisi li accusava di voler aprire le porte che per lui dovevano restare chiuse.

Si sentiva, Breivik, come un cavaliere templare, l’eroe che combatteva contro gli infedeli e traditori cristiani che minacciano di invadere l’Europa.

Ma come gli ha detto uno dei ragazzi scampati alla strage Breivik non è un eroe, ma di eroi delle idee contrarie alla sue, ne ha creati tanti. Su questi eroi innocenti è bene, dunque, che la cappa del silenzio, finalmente, si alzi.

IL VIDEO DELL’INIZIATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=EZBnl2ESxdU&feature=youtu.be

Domenica 27 ottobre presentazione del libro di Luca Mariani Il silenzio sugli innocenti.

Domenica 27 ottobre alle ore 10.30 presso il Caffè Letterario in Piazza Matteotti a Cosenza, nell’ambito della Festa democratica, ho l’onore di partecipare alla presentazione del bel libro di Luca Mariani, Il silenzio sugli innocenti.

Il libro ricostruisce la stragi di Oslo e Utøya in Norvegia, quando Anders Behring Breivik, un giovane della destra eversiva, compì una strage facendo esplodere una bomba nel centro di Oslo che uccise otto persone e poi sterminò 69 ragazzi della gioventù laburista norvegese impegnati in un campo estivo nell’isola di Utøya.

Una strage di socialisti colpevoli, per lo xenofobo Breivik, di favorire l’immigrazione e l’islamizzazione dell’Europa.

Una strage, come lui stesso dichiarò, che aveva lo scopo di distruggere il partito laburista norvegese alla radice.

Un episodio inquietante ancora non del tutto chiarito nelle sue dinamiche e nei legami con altre organizzazioni, anche a livello internazionale, di cui l’assassino si è avvalso per compiere il suo terribile gesto.

Breivik è stato dichiarato sano di mente e condannato alla massima pena carceraria prevista in Norvegia (nazione che non ha l’ergastolo).

A due anni dalla strage, tuttavia, sembra essere calato l’oblio sul fatto che a morire in quel terribile 22 luglio, siano stati giovani socialisti, giovani progressisti che sognavano una società più libera, più giusta, multiculturale e multietnica.

Breivik li ha uccisi proprio per distruggere quel loro sogno.

Ma come ha scritto uno dei ragazzi scampati alla strage rivolgendosi al mostro su Facebook subito dopo la strage, quel sogno non è morto.

«Caro Anders Behring Breivik, sappi che hai perso. Tu credi forse di avere vinto, uccidendo i miei amici e i miei compagni. Tu forse credi di aver distrutto il Partito Laburista e coloro che in tutto

il mondo credono a una società multiculturale. Tu descrivi te stesso come un eroe, un cavaliere. Tu non sei un eroe. Ma una cosa è sicura: tu di eroi ne hai creati».

(Lettera aperta a Behring Breivik di Ivar Benjamin Østebø, sedicenne scampato alla strage di Utøya).

Una importante occasione di riflessione a cui mi sento di invitare tutti a partecipare.

Perché Gianni Cuperlo

Ho conosciuto Gianni Cuperlo nel 1987, quando dirigeva l’organizzazione degli studenti universitari della FGCI, prima di essere eletto segretario nazionale, subentrando a Pietro Folena, nel Congresso del dicembre 1988. Lo stesso congresso nel quale venivo eletto segretario provinciale della FGCI di Cosenza, alla quale mi ero iscritto alla fine del 1984 sull’onda della grande emozione suscitata dalla morte di Enrico Berlinguer.

Sono tornato ad incontrarlo tra il 2010 ed il 2011, quando ho partecipato ad una serie di riunioni del Centro Studi del PD, diretto proprio da Cuperlo, in occasione del 150mo dell’Unità d’Italia.

Gianni Cuperlo è dotato di una vasta e duttile cultura, è un dirigente sperimentato e capace, e forse il segretario del PD avrebbe dovuto farlo già da tempo.

Ciò che mi convince più di ogni altra cosa nel ragionare di Cuperlo candidato alla segreteria del più grande partito della sinistra italiana è la sua visione dell’Italia, la sua analisi della crisi attuale, delle sue radici e delle potenzialità che questo Paese, nonostante tutto, continua a dimostrare.

Intervenendo in Assemblea Nazionale in occasione della presentazione delle iniziative per il 150mo dell’Unità d’Italia parlò delle “radici future dell’Unità”, proprio a significare che questo nostro Paese, così grande e ancora così diviso economicamente, socialmente, territorialmente, deve trovare le ragioni per entrare nel futuro tutto insieme.

Riporto qui un commento di Cuperlo ai risultati del rapporto SVIMEZ del 2013: “negli anni che abbiamo alle spalle la destra il suo mestiere più o meno l’ha fatto. La questione meridionale è divenuta la questione dei meridionali o peggio una questione criminale, come se legalità e lotta alle mafie non riguardassero da tempo la penisola tutta. I governi a trazione nordista sono stati i più antimeridionalisti della storia repubblicana. Su queste colonne non serve ricordare la redistribuzione alla rovescia fatta col saccheggio dei fondi per gli investimenti. Ma anche a sinistra il declino dell’idea di uguaglianza ha fatto scemare, a oltre 150 anni dalla nascita dello Stato, la tensione all’unità del Paese, unità economica e sociale, di opportunità e compimento di sé. Detto ciò il pensiero critico e democratico, in quell’Italia che gli arabi dicevano «troppo lunga», si sono sempre abbeverati ai pozzi dell’impegno meridionalista. Oggi, bisogna dirlo, anche a sinistra abbiamo perso quella consuetudine tanto da faticare ben prima di Renzi persino a pronunciare la parola. Forse temendo che dire Sud non creasse consenso. E che queste regioni fossero al massimo un luogo dove il consenso lo si veniva a raccogliere o a barattare. Per tutto questo credo che al centrosinistra tocchi il dovere di una svolta vera, almeno se vuole sfidare la logica del tempo. In questo senso l’immagine di un «Mezzogiorno, palla al piede» non solo è volgare ma sciocca” (i corsivi sono miei).

Tutti temi che in questi anni, nella modestia delle mie forze e delle mie capacità, ho cercato di affermare.

Oggi, infatti, abbiamo due problemi: ricostruire il senso stesso dello stare insieme in questo Paese, ritrovare le nostre radici e costruire un nuovo patto nazionale nella consapevolezza che da soli non ce la si può fare per guardare finalmente al futuro senza né paure né facili ottimismi. Un compito, questo, che storicamente è sempre appartenuto alla sinistra.

Scrive ancora Cuperlo: “serve una terapia d’urto, un piano straordinario per creare occupazione e combattere povertà vecchie e nuove, un piano da concordare con l’Europa. Di fronte a una crisi che impatta la vita delle persone, i comportamenti sociali, la demografia, di fronte a una perdita di risorse umane, imprenditoriali, finanziarie, non c’è più tempo. (…) Al Sud la sinistra italiana ma vorrei dire, quella europea non si gioca un’elezione e tanto meno una campagna congressuale. Qua ci giochiamo una missione, la funzione che saremo in grado di assolvere per risanare il tessuto non solo economico e sociale, ma culturale e morale di un’Italia, mai come oggi, da ricostruire“.

Una grande sfida che potrà essere vinta soltanto affermando a tutti i livelli il principio della responsabilità sia a livello collettivo che individuale.

Ma per fare ciò serve ritrovare il senso della politica, intesa come l’unica “scienza” in grado di dirigere le cose umane. E una politica siffatta si nutre di studio, di ricerca, di discussione, di scelte. Una politica così può nascere e vivere solo in un partito, un grande partito di massa.

Dopo vent’anni di berlusconismo abbiamo la possibilità, finalmente, di uscire dal populismo e ricostruire le ragioni di un grande soggetto collettivo in cui milioni di italiani possano riconoscersi.

Gianni Cuperlo ci parla di questo. Ed io sono d’accordo con lui.